作成・引用: 作者不詳(美斎津洋夫氏所蔵), ライセンス: 禁転載.All rights reserved.

浅間

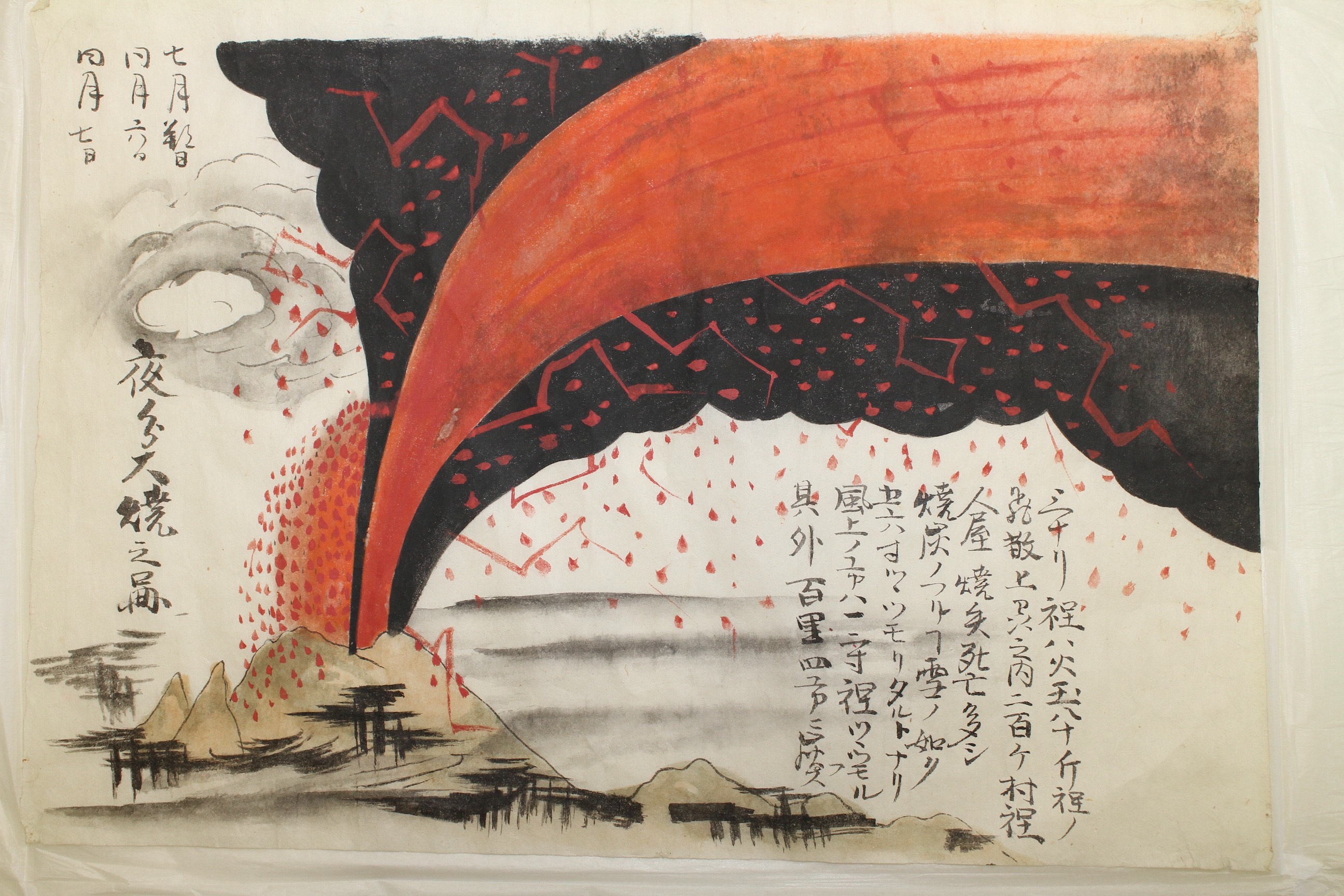

天明噴火

- 発生地域: 日本 本州中部

- 噴火規模: VEI 4

- マグマ組成: 安山岩

- 噴火トレンド: エスカレート型

※VEIは産総研 1万年噴火イベントデータ集による

0.48 km3 DRE

最高噴煙高度: 不明

主要な噴出物等

- 降下火砕物

- 火砕流

- 溶岩

あり

あり

ピーク後,火砕成溶岩の噴出

噴火の全体的な推移

カーソルを合わせると詳細が表示される.火山活動の強度を示す縦軸にとったVUCの詳細は【こちら】.

前兆現象・噴火開始

浅間前掛火山では,B ́軽石を噴出した1128年噴火以降,1783年噴火までの間,山麓に顕著な堆積物を残す規模の噴火は記録されていない.しかし,信頼できる歴史記録が残る16世紀末以降では,1783年噴火までの間に数年~10数年おきに山頂火口からの小規模な噴火が記録されている.これらの噴火は,噴出物の特徴からブルカノ式噴火が卓越していたと考えられる (安井, 2015).

噴火推移

1783年噴火は浅間前掛山頂火口から発生した.その噴火推移は歴史記録およびそれに対応した地質記録からまとめられている.Aramaki (1956, 1957)により噴火推移がまとめられたのち,田村・早川(1995)やYasui and Koyaguchi (2004)などにより再解釈が行われた.本資料集の内容は主にこの二つの文献による.それらによると,1783年5月9日(田村・早川1995では8日)に小噴火が発生し,その後静穏状態を経て6月25日午前10時ごろやや規模の大きなブルカノ式噴火が発生した.その後小規模な噴火があるものの小康状態を経て,7月17日夜にサブプリニー式噴火が発生し,北~北西方向に軽石が降下した.21日ごろから断続的な噴火に推移し,27日には断続的なサブプリニー噴火が発生し,北東方向に軽石が降下した.その後31日ごろまで断続的に小~中規模の噴火が発生した.8月2日午前まで比較的静穏な状況で推移したが,午後になって噴火が激化した.噴火規模が断続的に変化しながら,大量の降下軽石を東南東方向に降下させた.4日夕方から5日未明にかけて噴火規模は極大となり,大量の降下軽石を東南東方向に降下させた.プリニー式噴火に伴い,火口周辺には釜山火砕丘が成長し,その一部は北麓にむけて流下し鬼押出溶岩となった.同時に北麓に吾妻火砕流が数次にわたり流下した.5日朝には噴火は小康状態となった.5日午前,北麓の鬼押出溶岩の先端部から鎌原岩屑なだれが発生し,吾妻川から利根川沿いに泥流となって流下した.その後9月中旬ごろまで小規模な噴火が断続的に発生した (田村・早川, 1995; Yasui and Koyaguchi, 2004; 安井, 2015).

Yasui and Koyaguchi (2004)は堆積物と古記録とを比較し,対応を次のように結論付けている.浅間前掛山山頂から北北西に分布するテフラ(NNW)は7月17日のサブプリニー式噴火の噴出物に相当すると考えられる.北東方向に分布するテフラ(NE)は7月27日から30日にかけて断続的に発生したサブプリニー式噴火の噴出物と考えられる.東南東方向に分布するテフラ (ESE)の大部分は,8月2日午後から開始したプリニー式噴火の産物と考えられ,その大半は4日夜から5日未明の噴火最盛期の噴出物と考えられる (Yasui and Koyaguchi, 2004).また,東南東方向に分布する軽石の下半分と互層する細粒火山灰は,同時に北麓に流下した吾妻火砕流からの灰かぐら堆積物と解釈されている(田村・早川,1995など).鬼押出溶岩は火砕成溶岩であり,8月2日午後から開始したプリニー式噴火に伴い火口周辺に堆積した火砕物の二次流動による溶岩流と解釈されている(安井・小屋口,1998など).

1783年噴火以降,1803年まで噴火は記録されていないが,1803年以降は再び数年~数10年おきに噴火の記録がある.特に,20世紀前半には活発なブルカノ式噴火がみられた (気象庁編, 2013).

| 日付時刻 | 継続時間(h) | VUC | 内容 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 1783/05/09 | 4 | 小噴火.一連の噴火活動の開始.鳴動が数地点で記録される. | Yasui and Koyaguchi(2004),安井 (2015) | |

| 1783/05/10 | 約46日間 | 0 | 静穏状態 | Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/06/25 06時頃 | 約4.0時間 | 1 | 山鳴 | 田村・早川 (1995) |

| 1783/06/25 10時頃 | 約2.0時間 | 5 | 規模の大きなブルカノ式噴火.音響と地響きを伴う鳴動が数地点で記録される.垂直な黒色の噴煙が目撃される.東南東.南東方向に降灰. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/06/25 21時頃 | 約3.0時間 | 3 | 鳴動,東~東南東方向に降灰. | Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/06/26 16時頃 | 約2.0時間 | 3 | 鳴動,降灰. | 田村・早川 (1995) |

| 1783/07/17 20時頃 | 約60時間 | 5 | サブプリニー式噴火.鳴動が記録され,火口から南西に13 km地点で火山雷が目撃される.北~北北西方向に降灰. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/21 | 約7.0日間 | 3 | 小規模で断続的な噴火.鳴動と降灰が記録される. | Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/25 06時頃 | 約6.0時間 | 3 | 鳴動 | 田村・早川 (1995) |

| 1783/07/26 16時頃 | 約8.0時間 | 3 | 鳴動 | 田村・早川 (1995) |

| 1783/07/27 12時頃 | 5 | 断続的なサブプリニー式噴火.厚い噴煙が当方へたなびき,北東方向で降灰.北東地区に火砕流落下. | Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) | |

| 1783/07/27 16時頃 | 約2.0時間 | 4 | 北東方向での降灰は夜まで続く.北東へ176 km地点でも降灰が記録される.南西300 km以遠でも鳴動が記録される. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/28 12時頃 | 約12時間 | 4 | 浅間山から200 km以遠を含む広範囲かつ多数の地点で鳴動が感じられる.北東,東南東で降灰. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/29 14時頃 | 約5.0時間 | 5 | 約5時間の噴火の間に噴火の強度パルスがいくつか認められる.16時頃噴火が激しくなり,19時頃に止む.降灰は浅間山の北東440 km(東北地方陸中)まで記録される. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/30 12時頃 | 約7.0時間 | 5 | 14時頃噴火が激しくなる.日暮れ頃に止む.東,東南東方向で降灰. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/30 20時頃 | 約8.0時間 | 5 | 北,東方向で降灰.31日2時から大鳴動,4時に止む. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/07/31 | 約48時間 | 2 | 弱い噴火が継続.北東と南東で降灰. | Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/02 12時頃 | 約8.0時間 | 4 | 噴火が継続.徐々に強まる. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/02 20時頃 | 約60時間 | 5 | 噴火が激化.噴火の強度の盛衰のサイクルが2回あった.ほぼ夜通し東南東方向に激しい降灰,江戸にも降灰があった.名古屋を含む多くの地点で鳴動が感じられる. | 安井 (2015) |

| 1783/08/03 14時頃 | 約18時間 | 5 | 連続的な噴火.噴火の強度に変動がみられる.東南東方向に激しい火砕物降下.17時に上州で赤い灰が降下. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/04 12時頃 | 約4.0時間 | 6 | 激しい噴火.東方で雨のような激しい降灰,,東南東方向で暗闇となる. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/04 16時頃 | 6 | 吾妻火砕流の発生.東南東方面で噴煙がとぎれ,一時的に明るくなる.東北から東北東の山腹斜面に火砕流が流下. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) | |

| 1783/08/04 18時頃 | 約14時間 | 6 | 噴火の最盛期.火柱や火の玉の降下,東南東で最も激しい火砕物降下が起こる.午後9時頃から軽井沢住民が南西に避難を開始.浅間山から200 km以上地点で空が赤く見える. 関西でも自身のような鳴動が記録される. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/05 03時頃 | 6 | 極大. | 田村・早川 (1995), Yasui and Koyaguchi (2004) | |

| 1783/08/05 08時頃 | 約40日間 | 3 | 小規模な噴火が断続的に発生 | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

| 1783/08/05 10時頃 | 6 | 鎌原火砕流/岩屑なだれの発生.岩屑なだれは浅間山北麓の鎌原村を埋没させた後,吾妻川に流入し天明泥流となって広範囲に被害を与え,銚子および江戸まで到達した. | 田村・早川 (1995),Yasui and Koyaguchi (2004),安井 (2015) |

長期的活動推移

浅間火山は東北日本弧の火山フロントの南西端に位置する烏帽子・浅間火山群の,東部を構成する成層火山である.この火山群では主に安山岩・デイサイト質のマグマが噴出してきた.最も古い烏帽子火山の活動開始時期はおよそ1 Maであり,350 kaまで活動を続けた(高橋・三宅, 2004).その後活動中心は西に移動し,100-40 kaまでストロンボリ式とブルカノ式噴火活動を主体として黒斑火山が活動した.そして少なくとも1万年の休止期を挟んで仙人火山が黒斑火山の上で活動を再開し,30-20 kaにかけて多数のプリニー式噴火を繰り返した.その間24 kaに黒斑・仙人火山は馬蹄形に山体崩壊を起こし,応桑岩屑なだれと塚原・塩沢岩屑なだれを引き起こした.20 ka頃からは更に活動中心を東へ移してデイサイト〜流紋岩質マグマの活動がみられ,小浅間溶岩ドーム等が形成された後に仏岩火山が形成,19-11 kaにかけて多数の降下軽石・火砕流堆積物を噴出した(高橋・安井, 2013)

11 ka以降,黒斑火山と仏岩火山の中間付近に安山岩質の火砕丘である前掛火山が誕生し,これが現在の浅間山である.前掛火山は誕生以来,数百年に1度程度の頻度でプリニー式噴火を繰り返してきた.歴史時代に入ってからは,4世紀中葉噴火,1108年(天仁噴火),1128年噴火,そして1783年の天明噴火がいずれもVEI 4~5程度の大規模噴火である (産総研 1万年噴火イベントデータ集).

浅間前掛火山から噴出した複数の降下軽石層が知られている.そのうち,4世紀ごろに噴出したC軽石,1108年噴火(天仁噴火)の噴出物であるB軽石,1128年噴火噴出物に対比されているB ́軽石,および1783年噴火(天明噴火)の噴出物であるA軽石は比較的規模の大きな降下軽石で,準プリニー式~プリニー式噴火の噴出物である.これらの軽石層の間には,より規模の小さなブルカノ式噴火などの噴出物がみられる事から,浅間前掛火山では数100年おきに準プリニー式~プリニー式噴火が発生し,その間に小規模な噴火活動を繰り返す時期が続いたと考えられている (安井, 2015).

引用文献

Aramaki, S. (1956) The 1783 activity of Asama volcano. Part I. Japan J. Geol. Geogr., 27, 189–229.

Aramaki, S. (1957) The 1783 activity of Asama volcano. Part II. Japan J. Geol. Geogr., 28, 11–33.

気象庁(編) (2013) 日本活火山総覧 (第4版).https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/souran/menu_jma_hp.html

産業技術総合研究所地質調査総合センター (編) (2021) 産総研 1万年噴火イベントデータ集 (ver. 2.5) 産総研地質調査総合センター. https://gbank.gsj.jp/volcano/eruption/index.html

高橋 康・三宅康幸 (2004) 上信地域烏帽子岳南西麓の溶岩類のK-Ar年代. 火山, 49, 207-212. https://doi.org/10.18940/kazan.49.4_207

高橋正樹・安井真也 (2013) 浅間前掛火山のプロキシマル火山地質学及び巡検案内書: 浅間前掛火山黒豆河原周辺の歴史時代噴出物. 火山, 58, 311-328. https://doi.org/10.18940/kazan.58.1_311

田村知栄子・早川由紀夫(1995)史料解読による浅間山天明三年(1783年)噴火推移の再構築.地学雑誌,104,843-864. https://doi.org/10.5026/jgeography.104.6_843

安井真也(2015)降下火砕堆積物からみた浅間前掛火山の大規模噴火.火山,60, 211-240. https://doi.org/10.18940/kazan.60.2_211

安井真也・小屋口剛博(1998)浅間火山1783年のプリニー式噴火における火砕丘の形成.火山,43,457-465. https://doi.org/10.18940/kazan.43.6_457

Yasui, M. and Koyaguchi, T. (2004) Sequence and eruptive style of the 1783 eruption of Asama Volcano, central Japan: a case study of an andesitic explosive eruption generating fountain-fed lava flow, pumice fall, scoria flow and forming a cone. Bull Volcanol., 66, 243-262. https://doi.org/10.1007/s00445-003-0308-8