屈斜路カルデラ

日本, 北海道

- デイサイト・流紋岩質

主要な活動

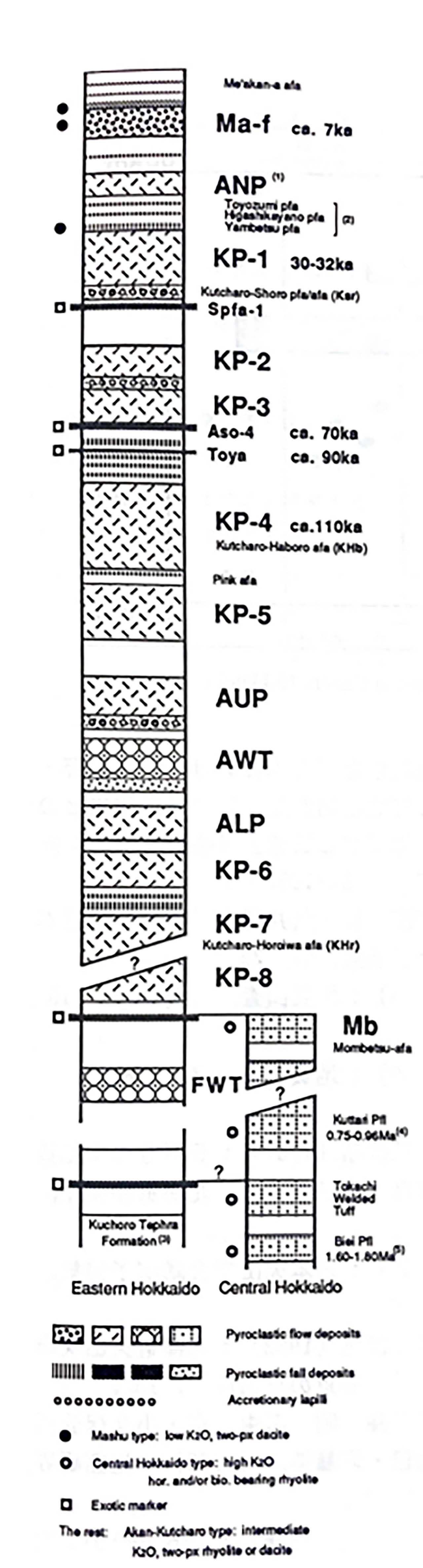

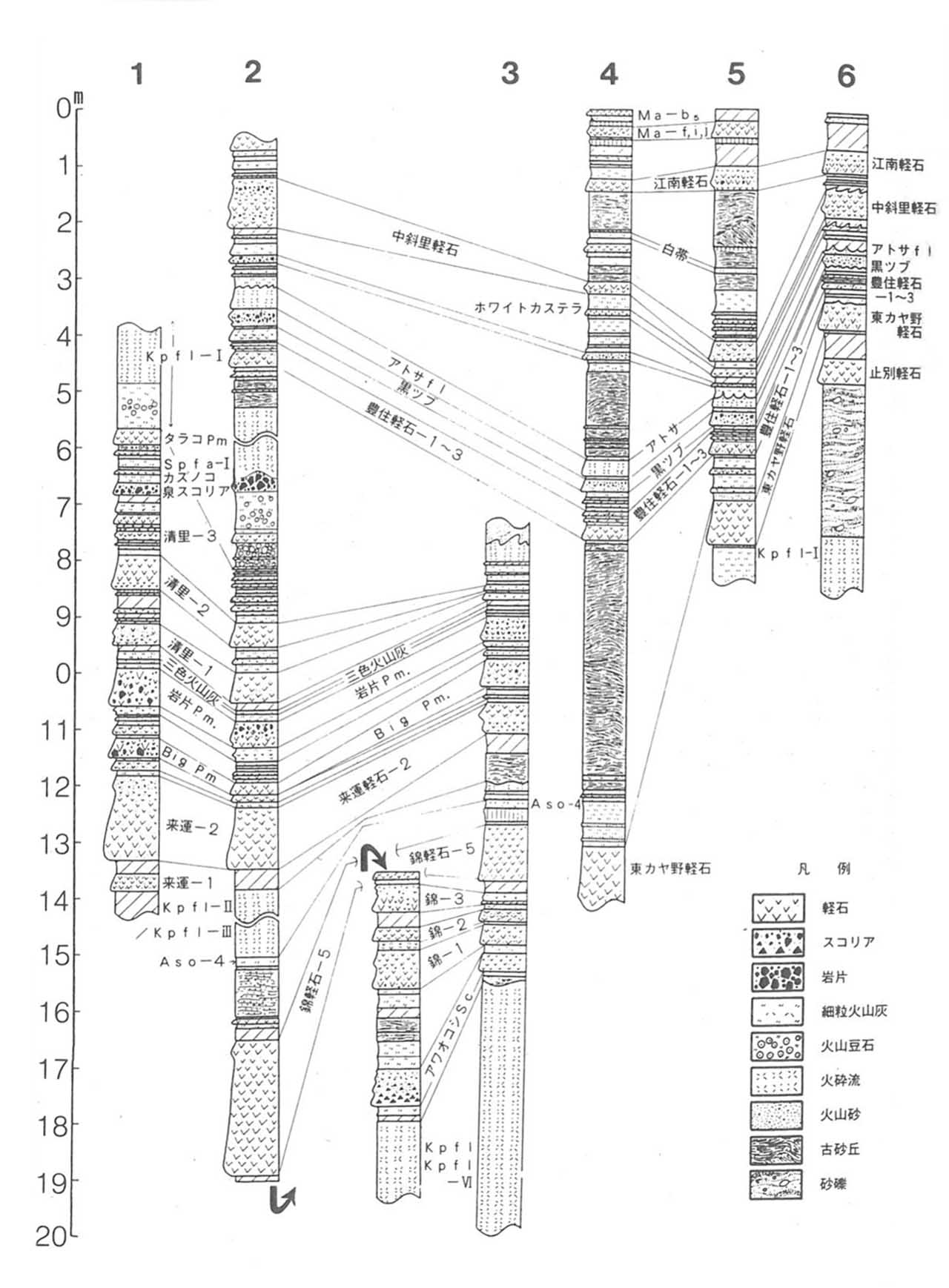

図の詳細に関しては【こちら】.

図の詳細に関しては【こちら】.

後カルデラ火山活動

アトサヌプリ

アトサヌプリ火山噴出物

噴火推移・概要: 溶岩ドーム,火砕噴火

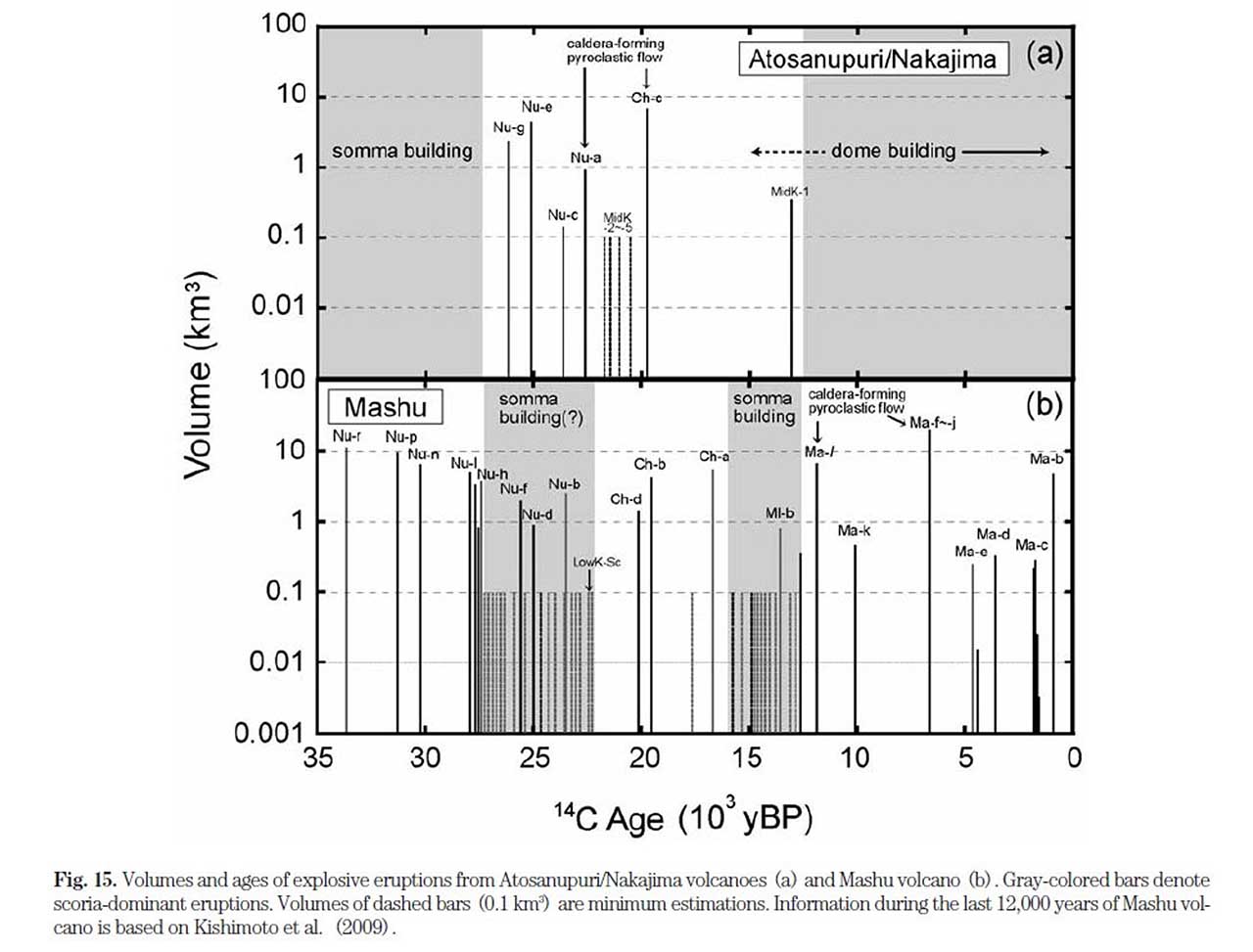

アトサヌプリ火山は,屈斜路カルデラ形成後に活動した後カルデラ火山である.ここでは,個々の噴火の詳細を述べることはさけ,アトサヌプリ火山全体の活動史を述べるに留める.本火山の活動は,古期アトサヌプリ火山と,新規アトサヌプリ火山に大別できる(勝井ほか, 1986).古期アトサヌプリ火山は,約30~15 kaに活動したと考えられ,安山岩質の溶岩(外輪山溶岩)を流出し,その後大量のデイサイト質火砕流を噴出した (勝井ほか, 1986; 長谷川ほか, 2009).新期アトサヌプリ火山は,主にデイサイト質の溶岩ドームを形成する活動であり,アトサヌプリ溶岩円頂丘を始めとする10数個のドーム群を形成した.摩周火山起源のMa-f (7.6 ka) を鍵層として前期であるI期と後期のII期に大別される (勝井ほか, 1986).アトサヌプリ火山の最新期の活動は,水蒸気噴火が卓越しており,少なくとも最新2,700年間に7回の水蒸気噴火が発生している (長谷川ほか, 2017).

- 岩質

- 安山岩,デイサイト (勝井ほか, 1986; 長谷川ほか, 2017)

- 岩相

アトサヌプリ火山の噴出物は,古期アトサヌプリ火山噴出物,新期アトサヌプリ火山噴出物I,新期アトサヌプリ火山噴出物IIに大別できる (勝井ほか, 1986).古期アトサヌプリ火山噴出物は,アトサヌプリ外輪山溶岩,オヤコツ円頂丘溶岩,252 m山円頂丘溶岩などに加え,上部中春別テフラ-e, -c, -aなどの降下火砕堆積物やアトサヌプリ火砕流堆積物といった火砕流堆積物からなる.アトサヌプリ火砕流堆積物はアトサヌプリ西麓一帯および釧路川沿いに分布する白色のデイサイト質火砕流堆積物である (勝井ほか, 1986).本火砕流堆積物は,白色で発泡の良い軽石と火山灰からなり,分級度が極めて悪い (勝井ほか, 1986).新期アトサヌプリ火山噴出物Iは,6つの溶岩ドーム(丸山,ヌプリオンド,274 m山,ニフシオヤコツ,トサモシベ,オブタテシュケ)で構成される.新期アトサヌプリ火山噴出物は5つの溶岩ドーム (リシリ,サワンチサブ,マクワンチサブ,アトサヌプリ古期,アトサヌプリ新期) およびいくつかの火砕堆積物 (例えば,リシリ火砕流堆積物,At-b,At-aなど) で構成される.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 63-74 wt.% (勝井ほか, 1986; 長谷川ほか, 2009)

文献

長谷川健・岸本博志・中川光弘・伊藤順一・山元孝広 (2009) 北海道東部,根釧原野および斜里平野における約3万5千〜1万2千年前のテフラ層序と後屈斜路カルデラ火山の噴火史.地質雑, 369-390. https://doi.org/10.5575/geosoc.115.369

長谷川健・中川光弘・宮城磯治. (2017). 北海道東部, アトサヌプリ火山における水蒸気噴火の発生履歴: 炭素年代および気象庁ボーリングコアからの検討. 地質学雑誌, 123(5), 269-281. https://doi.org/10.5575/geosoc.2016.0051

勝井義雄・横山 泉・岡田 弘・西田泰典・松本佳久・川上則明 (1986) アトサヌプリ摩周(カムイヌプリ)-火山地質・噴火史・活動の現況および防災対策-.北海道防災会議, 104p.

屈斜路中島

屈斜路中島火山噴出物

噴火推移・概要: 溶岩ドーム,マグマ水蒸気噴火,プリニー式噴火 (サブプリニー式噴火)?

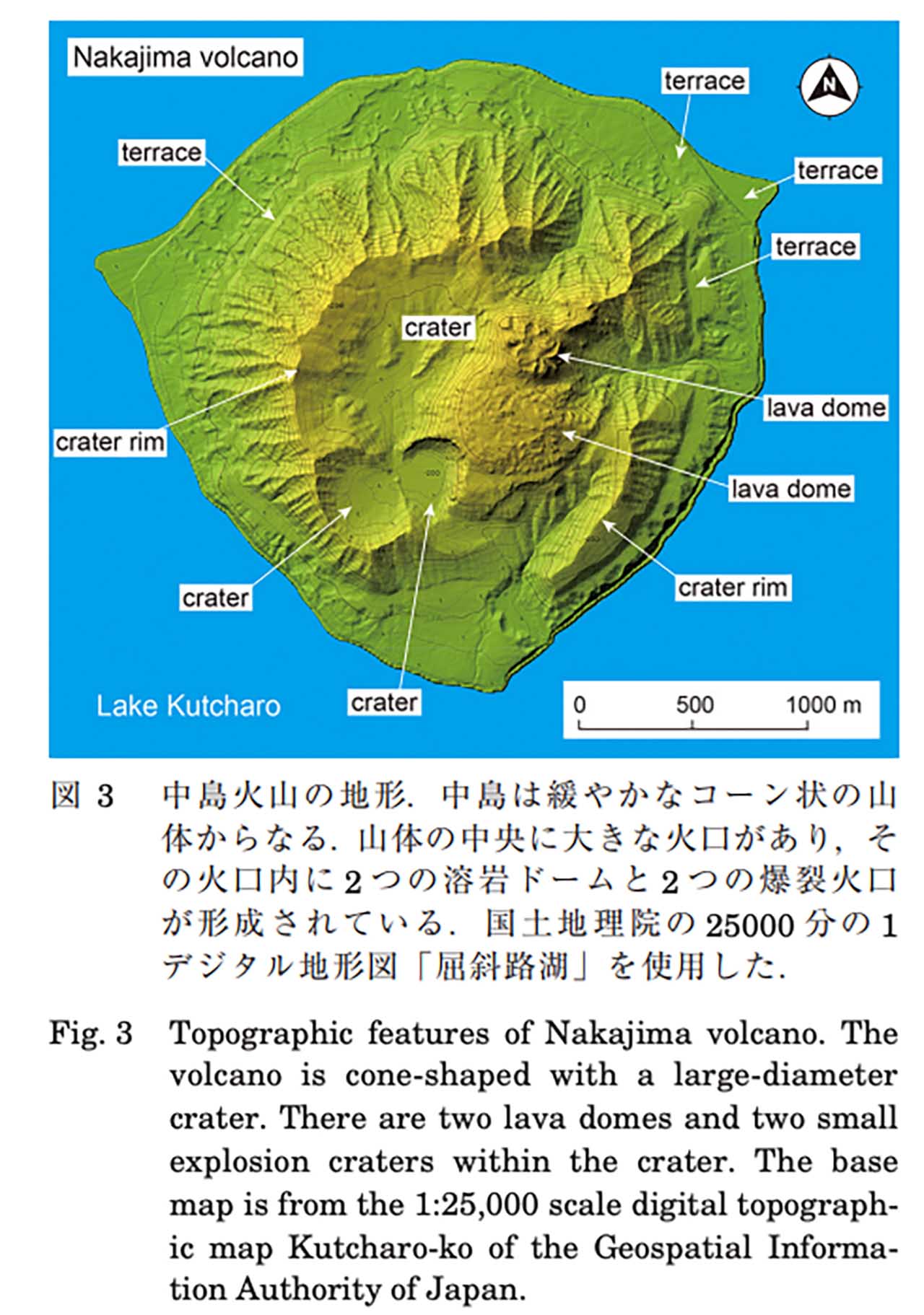

屈斜路中島火山は,屈斜路カルデラ形成後に活動した後カルデラ火山である.ここでは,屈斜路中島火山の活動史の概要を述べるに留める.本火山は,屈斜路湖(屈斜路カルデラ)の中央に位置しており,現在上陸禁止区域に指定されている為,地質学的データが乏しく,その詳細な活動史は不明である.勝井 (1962) によると,屈斜路中島火山は,比較的規模の大きな溶岩ドーム (古期円頂丘溶岩) の形成後,17-10 ka頃にマグマ水蒸気噴火が発生し中島軽石を放出した (後藤・和田, 2018).その後,火口内に小規模な溶岩ドーム (新期円頂丘溶岩) の形成が起ったと考えられる.また,屈斜路中島火山では,25 ka頃に火砕噴火が発生しており,豊住軽石 (上部中春別テフラ-g) を放出したと考えられる (佐藤, 1968; 長谷川ほか, 2009).

- 岩質

- デイサイト (勝井, 1962)

- 岩相

屈斜路中島火山は,屈斜路カルデラの後カルデラ火山であり,古期円頂丘溶岩,中島軽石,新期円頂丘溶岩で構成される.古期円頂丘溶岩は,厚い灰色の単斜輝石直方輝石デイサイト質の溶岩ドームである (勝井, 1962).中島軽石は,古期円頂丘溶岩を直接覆う降下軽石・火砕流堆積物である.最大層厚は18 mである.軽石は白色で,単斜輝石直方輝石デイサイトを示す.新期円頂丘溶岩は,外輪山 (古期円頂丘溶岩) の中心より少し東に偏して噴出した灰色の溶岩ドームである (勝井, 1962).単斜輝石直方輝石デイサイトを示す.豊住軽石は,白色〜褐色の降下火砕堆積物である.下部は上方粗粒化を示し,発泡の良い白色軽石を含む (長谷川ほか, 2009).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 新期円頂丘溶岩: 70 wt.% (勝井, 1962) 中島軽石: 67 wt.% (勝井, 1962) 古期円頂丘溶岩: 68 wt.% (勝井, 1962) 豊住軽石 (上部中春別テフラ-g): 67 wt.% (長谷川ほか, 2009)

文献

後藤芳彦・和田恵治. (2018) 北海道屈斜路カルデラ中島火山の噴火年代─ 中島軽石のテフロクロノロジー─. 地学雑誌, 127(2), 157-173. https://doi.org/10.5026/jgeography.127.157

長谷川健・岸本博志・中川光弘・伊藤順一・山元孝広 (2009) 北海道東部,根釧原野および斜里平野における約3万5千〜1万2千年前のテフラ層序と後屈斜路カルデラ火山の噴火史.地質雑, 369-390. https://doi.org/10.5575/geosoc.115.369

勝井義雄 (1962) 5万分の1地質図幅「屈斜路湖」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_060.htm

佐藤博之 (1968) 東北海道斜里地域における洪積世後期の火山灰と段丘. 地調月報, 59, 47-58. https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/19-02_04.pdf

カルデラ形成噴火

屈斜路I噴火

総噴出量: 見かけ体積 120 km3 (奥村, 1988)

DRE 48 km3 (隅田, 1993)

見かけ体積 125 km3 (Hasegawa et al., 2012)

DRE 平均約45 km3,最大約87 km3 (産総研, 2018)

見かけ体積 130 km3 (柴田・長谷川, 2022)

屈斜路火砕流堆積物I

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火→大規模火砕流

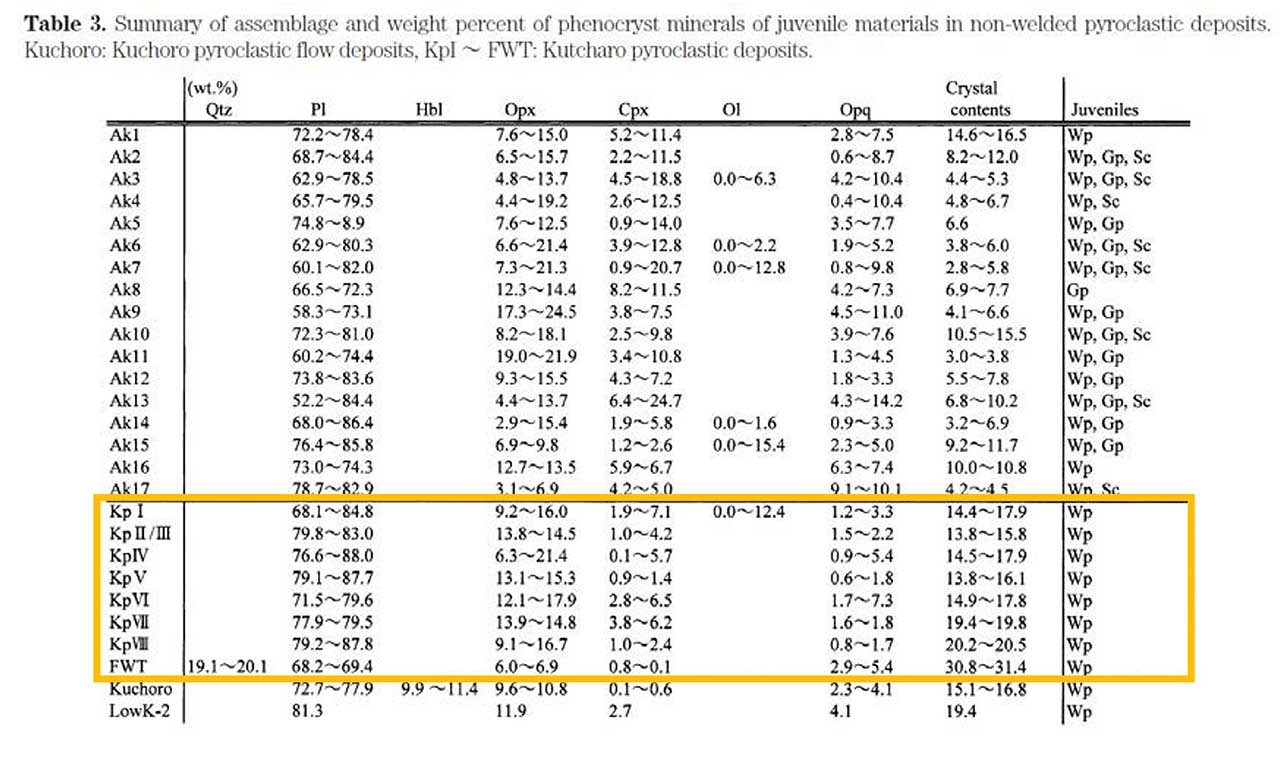

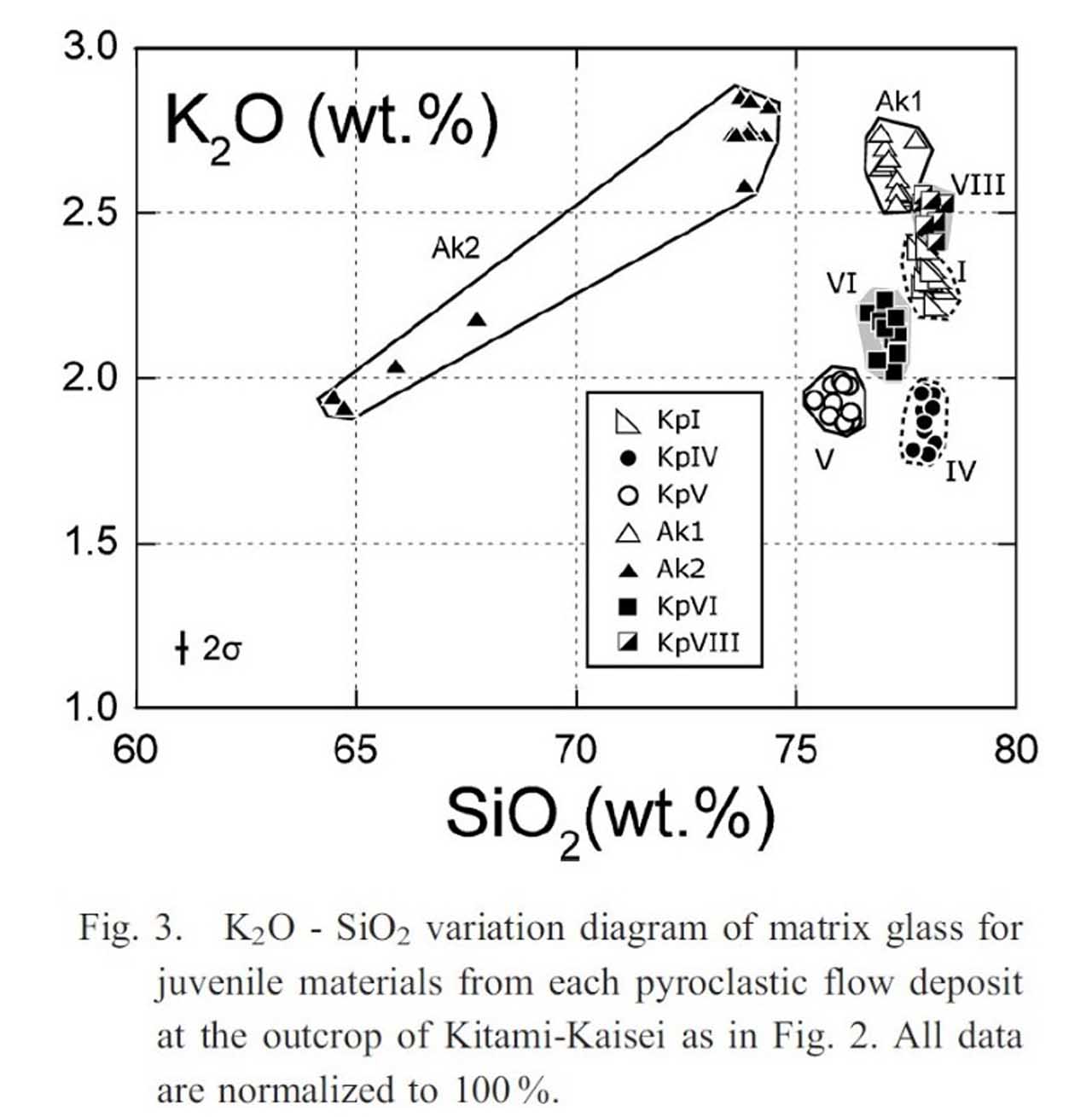

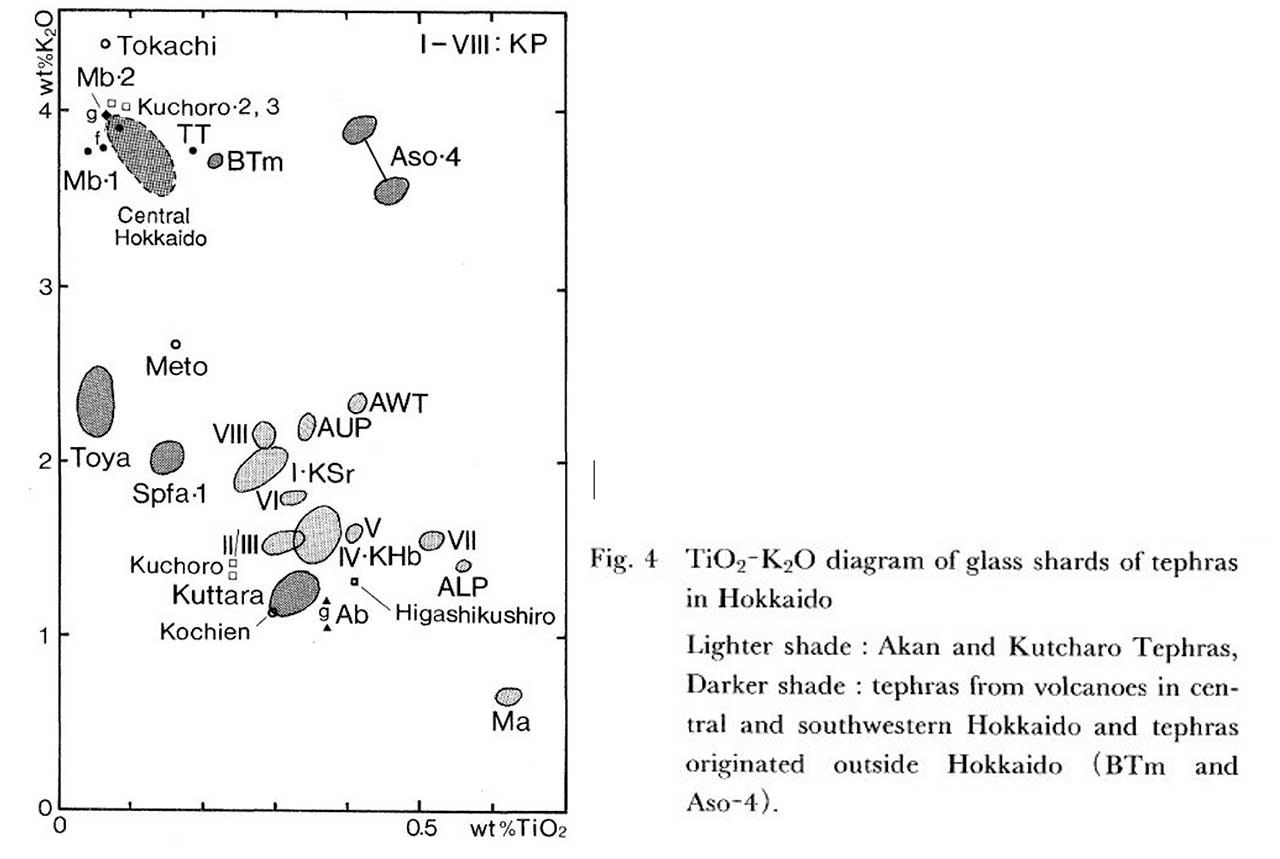

KSrの堆積後,大規模火砕流が発生し,屈斜路火砕流堆積物Ⅰ (Kp Ⅰ; 勝井・佐藤,1963)が屈斜路カルデラの東〜北〜西方の広範囲に堆積した.Kp Ⅰには,co-ignimbrite ash と解釈される層厚15 cmの粗粒な軽石層と火山豆石を含む層厚1 m前後の淘汰のよい火山灰層が挟在することが確認されている (奥村, 1996).このことから小休止を挟んで少なくとも2度火砕流が発生したことが示唆される.また,co-ignimbrite ashに火山豆石が含まれていることから,この噴火では繰り返し激しいマグマ水蒸気爆発が発生していたことが考えられる.小清水町の露頭において火砕流堆積物は軽石層と火山灰層を挟み,下位に5 m以上,上位に少なくとも2mの厚さで堆積する.Kp Ⅰの火砕流堆積物の見かけ体積は,陸域での推定分布面積と平均層厚から,76 km3と見積もられる (柴田・長谷川, 2022).Kp Ⅰの本質岩片は流紋岩質軽石 (約72-74 wt%) で,屈斜路火砕流堆積物の中で唯一かんらん石を含むことが特徴的である.全岩化学組成のハーカー図上ではKpⅡ/Ⅲ〜Ⅷと似たような組成傾向を示すとされる.しかし,KpⅠの火山ガラス主化学組成は,K2Oのハーカー図上でFWTやKpⅡ/Ⅲ〜Ⅷとほとんど重なることなく,異なる組成範囲を示す.そのため,テフラの同定識別にも有用である.

- 分布

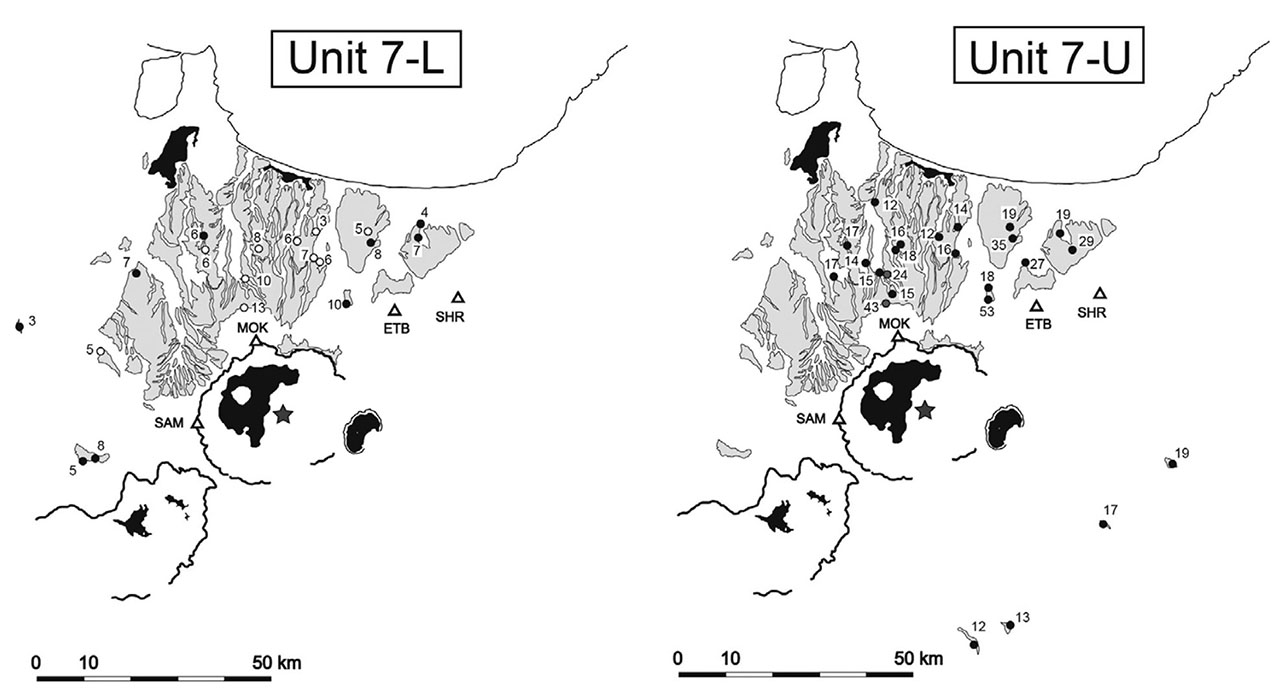

- カルデラ北側で斜里から北見にかけて広く分布し,根室水道周辺にも点々と露出している (奥村, 1991).

- 噴出量

見かけ体積 54 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

柴田・長谷川 (2022)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

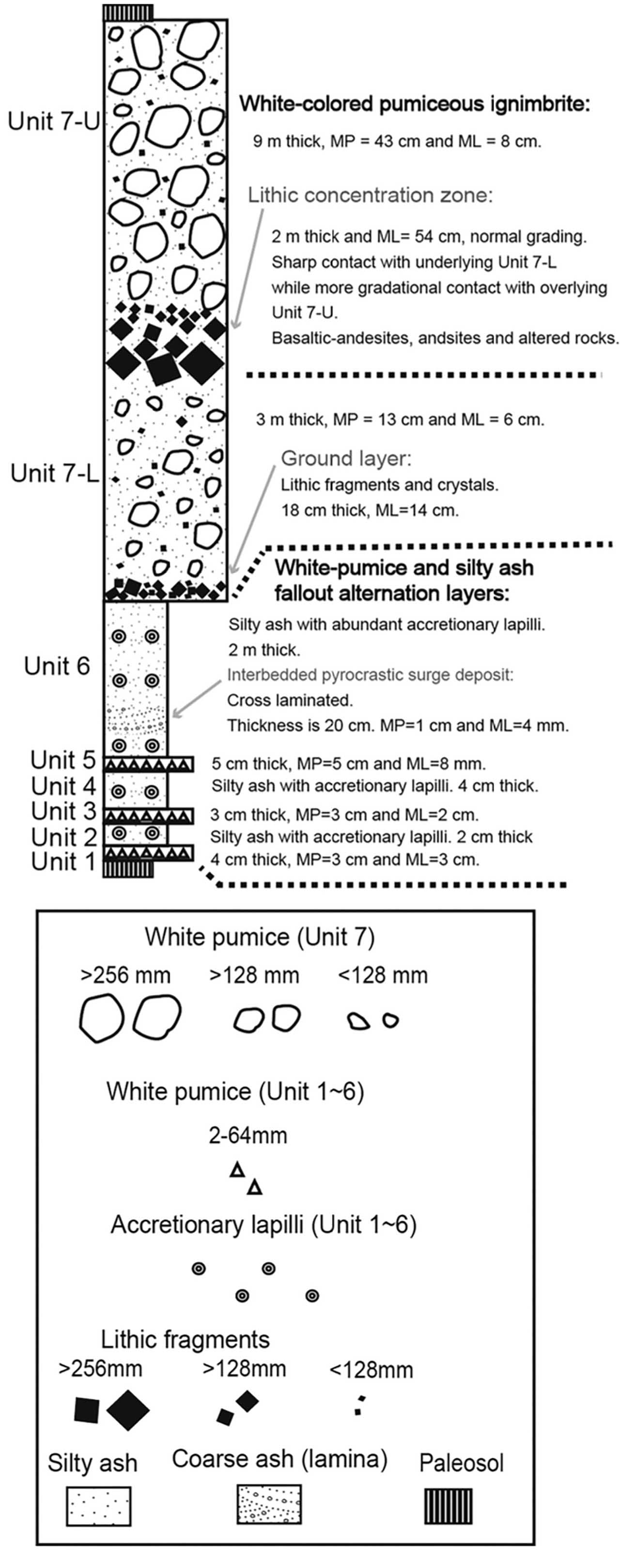

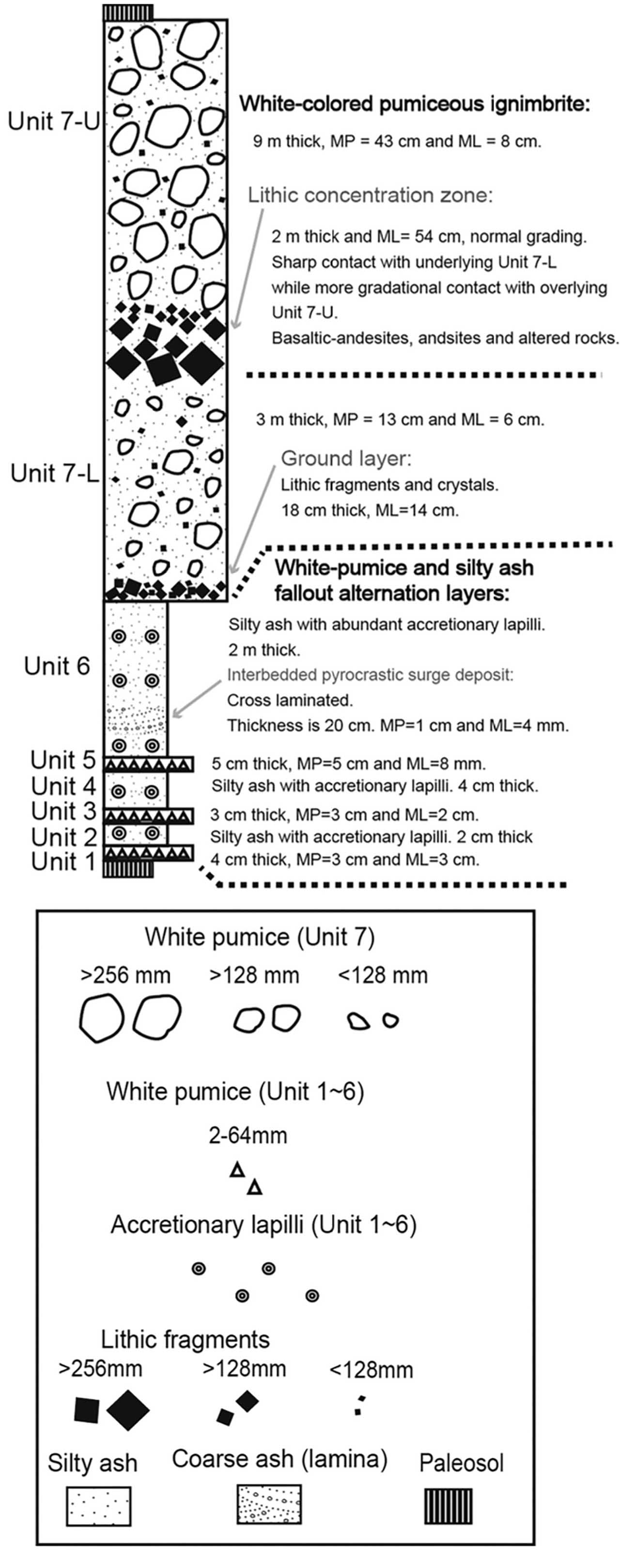

ガラス質火山灰を主体とする非溶結火砕流堆積物である.一般に白色から淡紅色で,特に最下部は細粒のミガキ砂状を示すことが多い (勝井・佐藤, 1963).大部分が白色軽石で構成されるが,ごく少量の発泡の悪い明灰色軽石や縞状軽石も含まれる.火山灰基質部には火山豆石が含まれる場合があり,稀に吹き抜けパイプ構造も認められる.カルデラ近傍では,石質岩片濃集層を境に上下で層相が異なり (Unit 7-L, Unit 7-U),下部は上部よりも含まれる軽石の粒径が小さく,量も少ない (柴田・長谷川, 2022).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 73.1-73.5 wt.% (柴田・長谷川, 2022)

Kp Ⅰの総合柱状図 (柴田・長谷川, 2022) ©日本火山学会

Kp Ⅰの火砕流分布図 (柴田・長谷川, 2022) ©日本火山学会

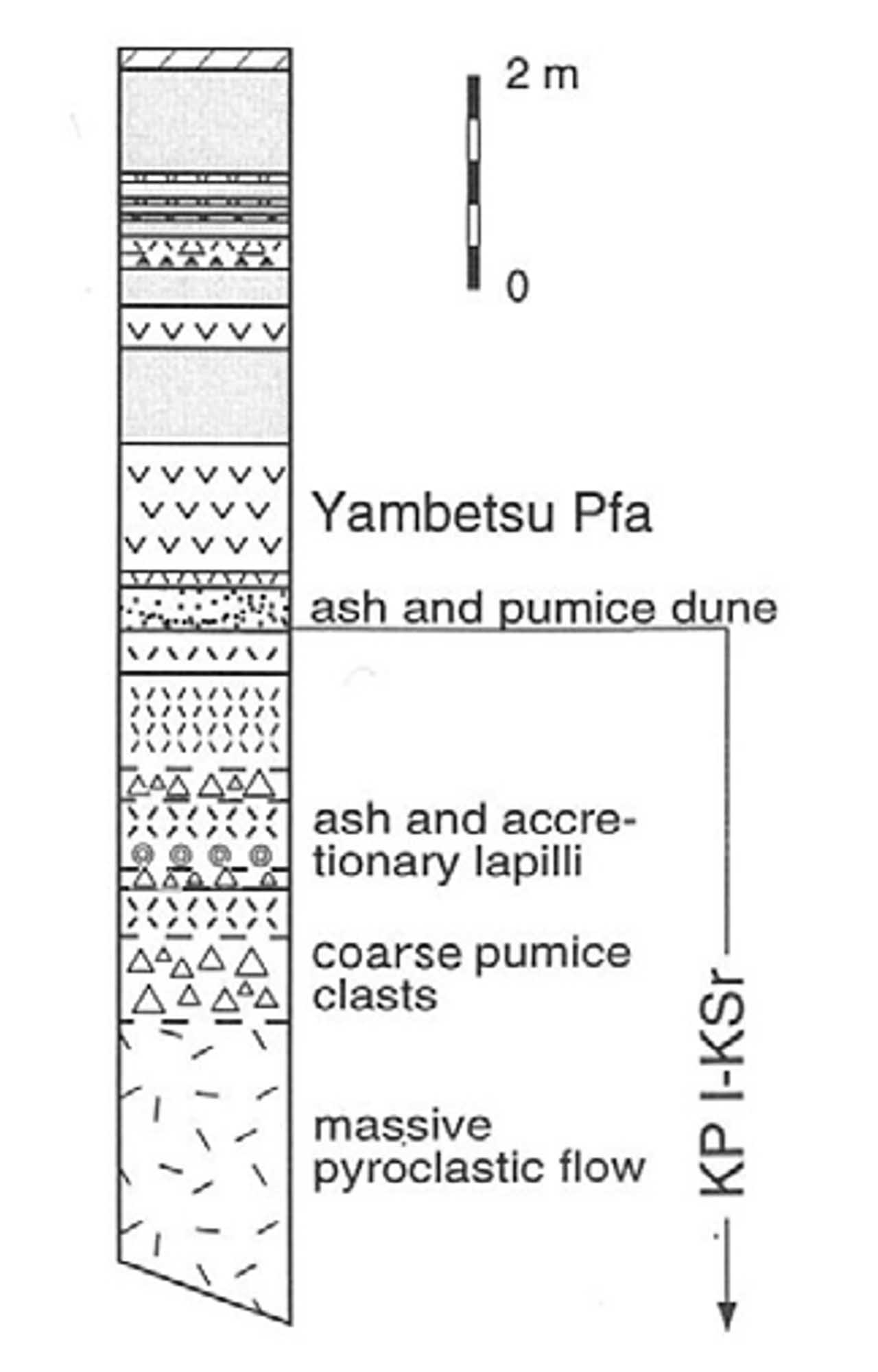

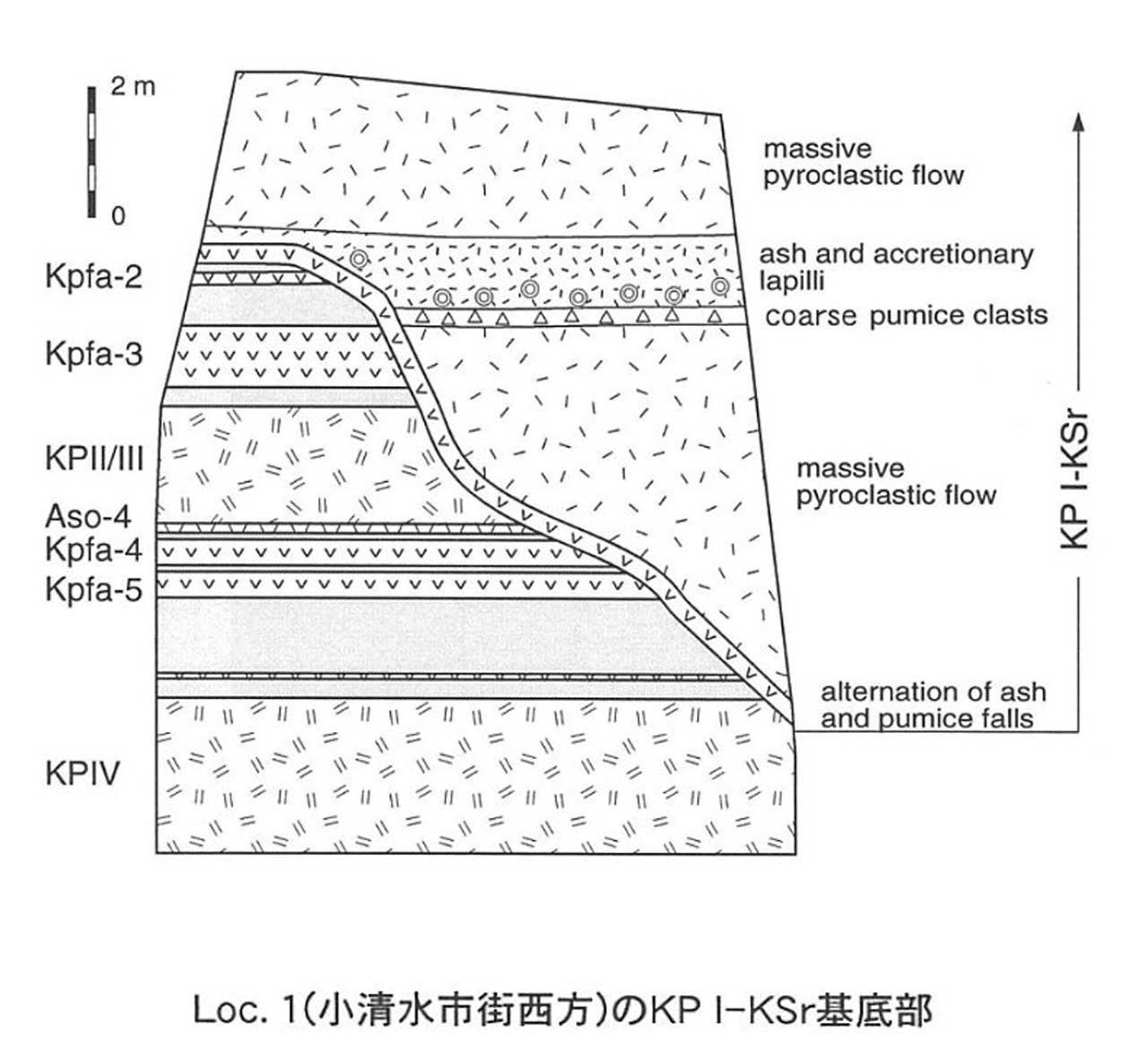

露頭スケッチ (奥村, 1996) ©日本第四紀学会 小清水南11号付近で見られるKp Ⅰ-KSr最上部.

文献

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

奧村晃史 (1988) 北海道東部における大規模火砕流を伴う破壊的火山活動の推移. 鹿児島国際火山会議論文集, 507-510.

奥村晃史 (1991) 北海道地方の第四紀テフラ研究. 第四紀研究, 30, 379-390. https://doi.org/10.4116/jaqua.30.379

奧村晃史 (1996) WS-6-2 北海道小清水周辺の屈斜路火砕流堆積物I. 第四紀露頭集, p25.

産業技術総合研究所 (2018) 平成29年度原子力規制庁委託成果報告書 火山影響評価に係る技術知見の整備 . 99p

柴田翔平・長谷川健 (2022) 北海道東部,屈斜路火山40 kaカルデラ形成噴火(Kp I)の推移:—大規模水蒸気プリニー式噴火の発生機構—. 火山, 67, 149-169. https://doi.org/10.18940/kazan.67.2_148

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

隅田まり (1993) 屈斜路火山の火山活動史. 火山災害の規模と特性(平成5年),文部省科学研究費重点領域研究「自然科学の予測と社会の防災力」研究成果, 15-26.

山元孝広・伊藤順一・中川光弘・長谷川健・岸本博志 (2010) 北海道東部,屈斜路・摩周カルデラ噴出物の放射炭素年代値. 地質調査研究報告, 61, 161-170. https://doi.org/10.9795/bullgsj.61.161

屈斜路I噴火

総噴出量: 見かけ体積 120 km3 (奥村, 1988)

DRE 48 km3 (隅田, 1993)

見かけ体積 125 km3 (Hasegawa et al., 2012)

DRE 平均約45 km3,最大約87 km3 (産総研, 2018)

見かけ体積 130 km3 (柴田・長谷川, 2022)

屈斜路庶路テフラ (KSr)

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火 (プリニー式噴火)→大規模火砕流

屈斜路Ⅰ噴火は,屈斜路-庶路テフラ (KSr; 奥村, 1991) の噴出から開始した.KSrは降下軽石・火山灰の互層であり,少なくとも初期には水蒸気プリニー式噴火が発生していたと考えられる.本層については奥村 (1991) も水蒸気プリニー式噴火によるテフラと解釈しているが,それ以外に「屈斜路火砕流堆積物Ⅰのco-ignimbrite ash」や,「プリニー式噴火とマグマ水蒸気爆発が交互に発生したことによるテフラ」とも解釈されており (町田・新井, 2003),いずれの可能性もありうる.柴田・長谷川 (2022)では,降下軽石層はプリニー式噴火を主体とし,降下火山灰層は水蒸気プリニー式噴火が主体であったと解釈している.Kp Ⅰの降下火砕物の見かけ体積は,Hayakawa (1985)の手法を用いて54 km3と見積もられる (柴田・長谷川, 2022).

- 分布

- 本層はカルデラより西方約60〜70 kmからおおよそ南南東に軸をもった広範囲に分布する.屈斜路カルデラ北麓の露頭では,0.4〜1.5 m程度の層厚で認められる.カルデラ北東〜東にかけて広く認められる.降下火山灰と降下軽石のセットは,屈斜路カルデラ北東方向ではほとんど例外なく見られる (柴田・長谷川, 2022).給源から600〜1000 km離れた襟裳岬南東沖の海底コアからも,本テフラに対比されるものが見出されている (青木ほか, 2000).

- 噴出量

見かけ体積 76 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

柴田・長谷川 (2022)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

本層はKp Ⅰの直下に見られる6層の降下軽石・降下火山灰の互層であり,屈斜路カルデラ北東方ではほとんど例外なくセットで見られる.下位から上位に向かって降下軽石層は粗粒になり,降下火山灰層は細粒化する特徴がある.しばしば淡水性の渦鞭毛藻化石が認められる (柴田・長谷川, 2022).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 73.1-73.4 wt.% (柴田・長谷川, 2022)

Kp Ⅰの総合柱状図 (柴田・長谷川, 2022) ©日本火山学会

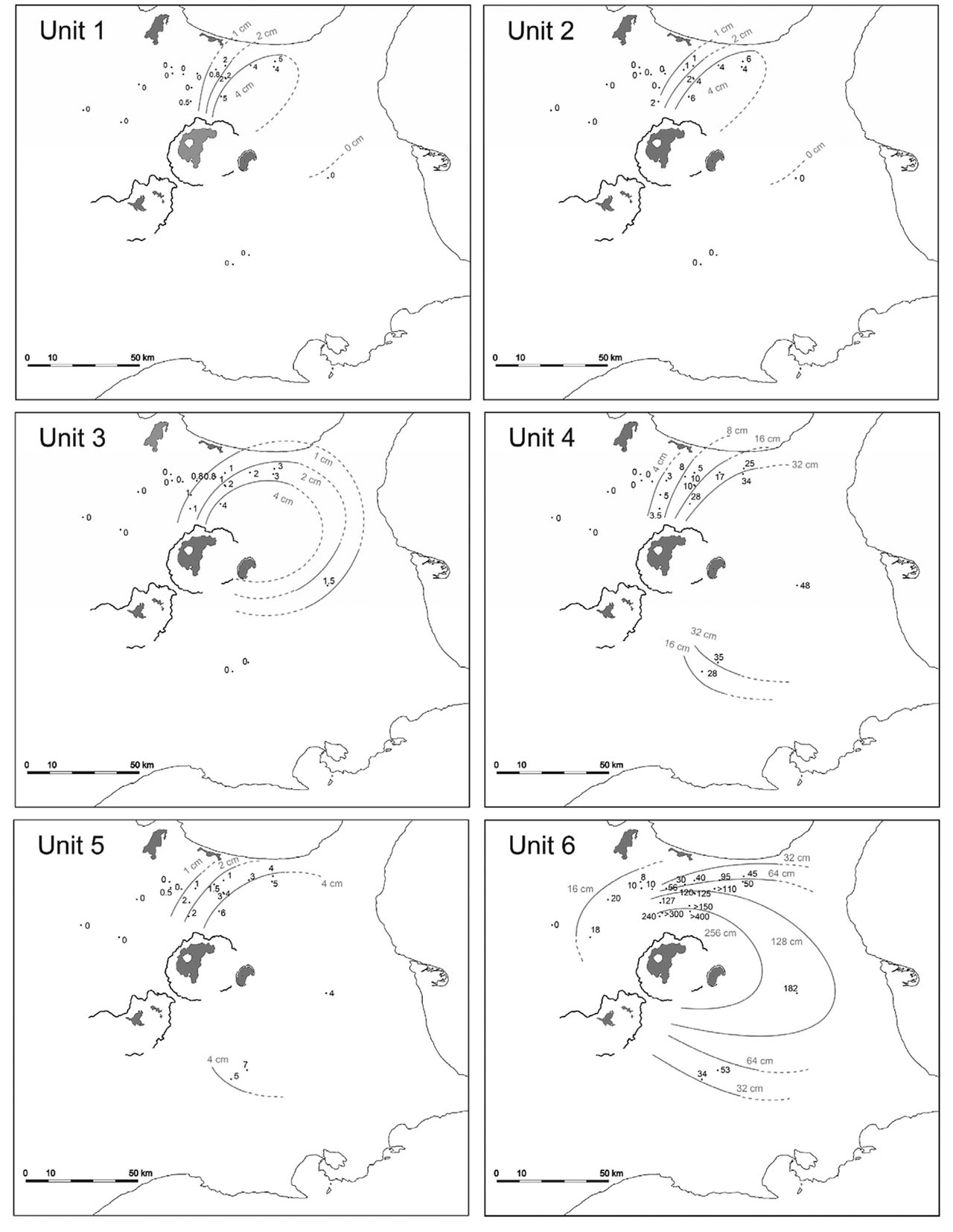

Kp Ⅰの降下火砕物分布図 (柴田・長谷川, 2022) ©日本火山学会

露頭スケッチ (奥村, 1996) ©日本第四紀学会 小清水市街西方で見られるKp Ⅰ-KSr基底部.KPⅠ-KSr 最下部の降下火山灰-軽石互層が KSr に相当する.

文献

青木かおり・山本浩文・山内守明 (2000) 「みらい」MR98-次航海及びMR99-K04次航海で採取された海底コアの第四紀後期テフラ層序. 海洋科学技術センター試験研究報告, no.41, 49-55.

Arai, F., Machida, H., Okumura, K., Miyauchi, T., Soda, T., and Yamagata, K. (1986) Catalog for Late Quaternary marker-Tephras in Japan ii : Tephras occurring in Northeast Honshu and Hokkaido. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, 21, 223-250.

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

Hayakawa, Y. (1985) Pyroclastic Geology of Towada Volcano. Bull. Earthq. Res. Inst., 60, 507-592. https://doi.org/10.15083/0000032881

奧村晃史 (1988) 北海道東部における大規模火砕流を伴う破壊的火山活動の推移. 鹿児島国際火山会議論文集, 507-510.

奥村晃史 (1991) 北海道地方の第四紀テフラ研究. 第四紀研究, 30, 379-390. https://doi.org/10.4116/jaqua.30.379

奧村晃史 (1996) WS-6-2 北海道小清水周辺の屈斜路火砕流堆積物I. 第四紀露頭集, p25.

産業技術総合研究所 (2018) 平成29年度原子力規制庁委託成果報告書 火山影響評価に係る技術知見の整備 . 99p

柴田翔平・長谷川健 (2022) 北海道東部,屈斜路火山40 kaカルデラ形成噴火(Kp I)の推移:—大規模水蒸気プリニー式噴火の発生機構—. 火山, 67, 149-169. https://doi.org/10.18940/kazan.67.2_149隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

隅田まり (1993) 屈斜路火山の火山活動史. 火山災害の規模と特性(平成5年),文部省科学研究費重点領域研究「自然科学の予測と社会の防災力」研究成果, 15-26.

町田洋・新井房夫 (1992) 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

山元孝広・伊藤順一・中川光弘・長谷川健・岸本博志 (2010) 北海道東部,屈斜路・摩周カルデラ噴出物の放射炭素年代値. 地質調査研究報告, 61, 161-170. https://doi.org/10.9795/bullgsj.61.161

長期的前駆活動

屈斜路降下軽石Ⅱ噴火

総噴出量: 見かけ体積 2.70 km3, DRE 1.08km3

屈斜路降下軽石堆積物II

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

屈斜路カルデラ内中心部から,複数のユニットからなる降下軽石が噴出した.軽石は発泡がよく,しばしば岩片を取り込んでいるものや,縞状のものが見られる (隅田, 1990)ことから,マグマ混合があったことが示唆される.上位ほど粗粒な傾向にあり,この特徴は小清水地域で顕著である.全体的に遊離斑晶に富む.北北東に主軸を持ち,主にカルデラ北方に分布する (隅田, 1990).

- 分布

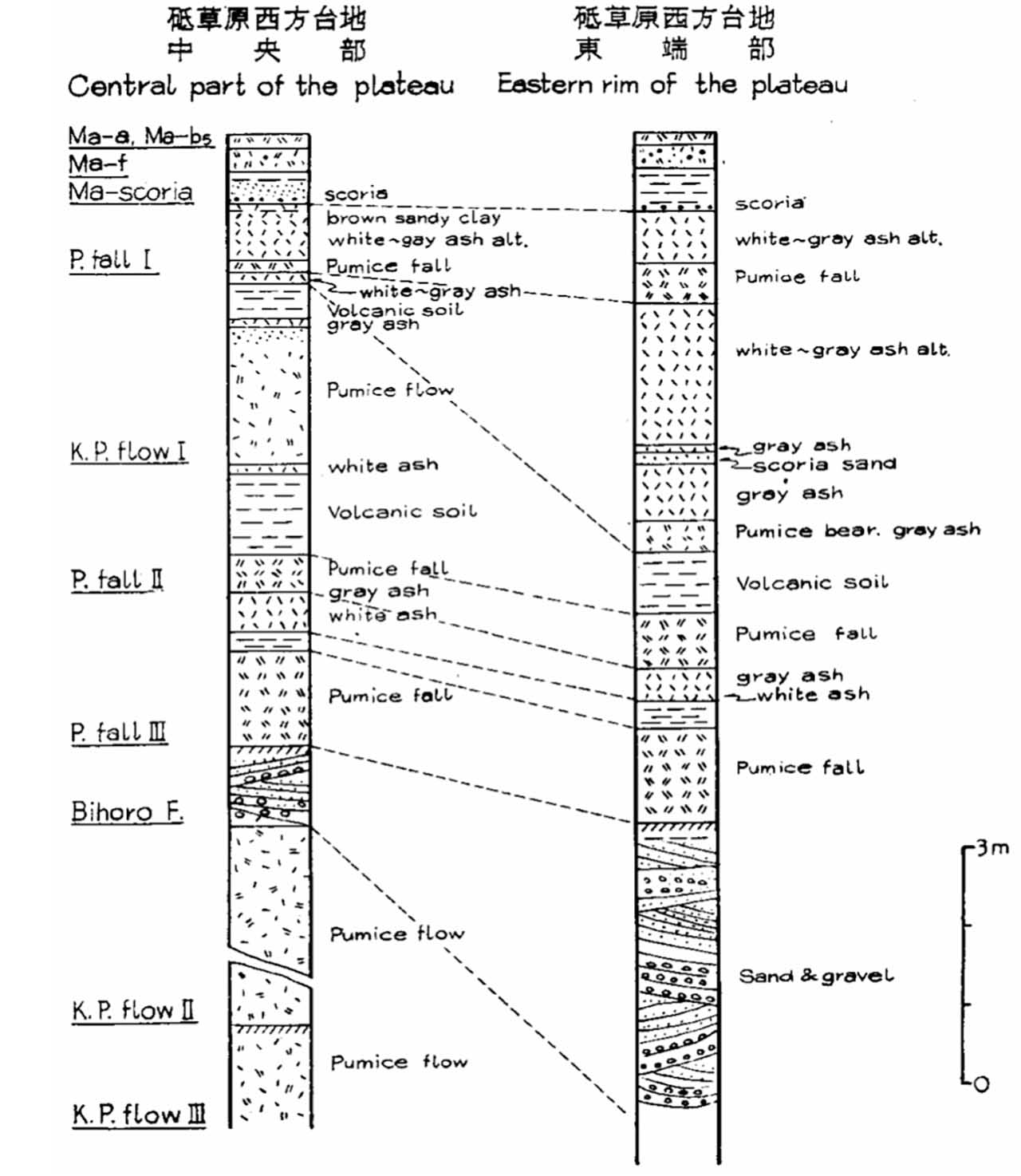

- 東藻琴東二線を西限としてそれ以東に分布し,東方に向かって漸次層厚を増す.砥草原西方台地では 70cm と 45cm の層厚を有する (勝井・佐藤, 1963).北北東に主軸を持ち,その軸はほぼ中島火山の方向を向く (隅田, 1988).

- 噴出量

見かけ体積 2.70 km3

- DRE [km3]

- 1.08

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

清里軽石-1 (KⅧa1)は,複数の降下ユニットからなる降下軽石層であり,軽石はしばしば岩片を取り込んでいる (隅田, 1988).発泡の良い軽石からなり,上半部は粗粒で下半部が細粒な特徴を持つ.全体的に遊離斑晶に富む.隅田 (1990)では,本層の下位に主にバブルウォール型のガラスからなる白色〜茶褐色の細粒火山灰互層 (KⅧa2)が記載されている.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 67.38-72.39 wt.% (隅田, 1990)

文献

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

三色火山灰噴火

総噴出量: 見かけ体積 6.60 km3, DRE 2.64 km3

三色降下火山灰堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,複数の細粒な降下火山灰を噴出した.堆積物は屈斜路カルデラ北方に広く分布し,東に向かって層厚が増す傾向にある.下位から白色,青灰色,桃色,紫灰色,暗灰色の細粒火山灰で構成される (隅田, 1990).

- 分布

- 屈斜路カルデラ北方で広く分布し (隅田, 1990),斜里から小清水にかけての比較的広い地域で観察される (隅田, 1988).東に向かって層厚が増加する (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 6.60 km3

- DRE [km3]

- 2.64

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩相

下位から白色,青灰色,桃色の細粒火山灰からなる.層厚は錦で4 cm, 浜小清水で10 cmである (隅田, 1988).隅田 (1990)では,その上位にさらに紫灰色,暗灰色の細粒火山灰を記載している.

文献

曽根敏雄 (1985) 北海道斜里地方の化石周氷河現象. 日本第四紀学会講演要旨集, 15, 74-75.

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

KVIIIc噴火

総噴出量: 見かけ体積 2.98 km3, DRE 1.19 km3

KVIIIc降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

噴火により,降下軽石や降下火山灰を堆積させた.より後期の噴出物である岩片 Pmは石質岩片を多く含むことから,この時期には火口の拡大があったと考えられる (隅田, 1988).また,岩片 Pmでは縞状軽石が見られることから,化学組成上異なるマグマが混合し切らずに噴火が起きた可能性がある.本層は下位のBig Pmとの間に若干の風化帯を挟むことから,活動の開始までに小休止期があったと考えられる (隅田, 1990).

- 分布

- 岩片 Pmは,清里町錦では層厚67 cmである (隅田, 1988).北東を主軸として分布し,縁辺部で層厚が急減する (隅田, 1990).ハカマ ashは比較的広範囲に分布し,全体で層厚は15 cm前後である (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 2.98 km3

- DRE [km3]

- 1.19

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 白色軽石:安山岩

- 岩相

本層は4つの噴火堆積物からなり,下位から遊離斑晶に富み級化構造を示す降下軽石層 (KⅧc4),ガラス質降下火山灰層 (KⅧc3),軽石質な降下火山灰層 (KⅧc2),スコリアと白色軽石からなる降下軽石層 (KⅧc1)で構成される (隅田, 1990).この内上位の二層は,下位からそれぞれ隅田 (1988)ハカマ ash,岩片 Pmとされた層と対比され,ハカマ ashは岩片 Pmの下位に常に存在する.岩片 Pmは清里町錦では石質岩片量が降下物全体の70 %に達し,石質岩片の最大粒径は30 mmである.軽石の最大粒径は80mmであり,やや繊維状に発泡している (隅田, 1988).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 61.75-70.87 wt.% (隅田, 1990) この内,岩片 Pmは白色軽石:70.87 wt.%, 黒色スコリア:61.75 wt.%である.

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

KVIIId 噴火

総噴出量: 見かけ体積 0.51km3,DRE 0.21 km3 ( KⅧd1とd3のみ)

KVIIId 降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,降下火山灰と降下軽石を噴出した.屈斜路湖からの距離に対して極端に粒径の大きい軽石を多く含み,北東を主軸として狭い地域に分布する (隅田, 1990).本層の上位には若干の風化帯があることから,本活動から次の活動までに小休止期間があったと考えられる (隅田, 1988).

- 分布

- 級化構造を示す軽石層は,非常に狭い分布を取り,主軸は北東である.Big Pmは北東を主軸とし,細長い分布をとる (隅田, 1990).Big Pmの層厚は,清里町錦では35 cmである (隅田, 1988).

- 噴出量

見かけ体積 0.51km3 ( KⅧd1とd3のみ)

- DRE [km3]

- KⅧd1:0.08,KⅧd3:0.13

- VEI

- 4

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩相

下位から極細粒なガラス質火山灰層 (KⅧd4),級化構造を示す降下軽石層 (KⅧd3),ガラス質火山灰層 (KⅧd2),粗粒な降下軽石層 (KⅧd1)で構成される.KⅧd3は,デイサイトの黒曜石溶岩片を主体とする類質岩片に富む.軽石は発泡が悪く,緻密である.KⅧd1は比較的発泡がよく,カルデラからの距離に対して極端に粒径の大きな軽石が目立つという特徴がある (隅田, 1990).これら2つの軽石層は,隅田 (1988)で記載されたBig Pmに対比される.Big Pmの基質部分はfine ashであり,清里町錦では層厚35 cmであるが軽石の最大粒径は130 mm,石質岩片の最大粒径は60 mmに達する (隅田, 1988).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 70.14-71.19 wt.% (隅田, 1990)

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

屈斜路降下軽石III噴火

総噴出量: 見かけ体積 5.25 km3,DRE 2.10 km3 (KⅧe3のみ)

屈斜路降下軽石堆積物III

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

屈斜路カルデラ内の東方で火砕噴火が発生し,カルデラ北方を中心に複数の降下火砕物を堆積させた (隅田, 1990).模式地の清里町錦の層厚は150 cmであり,屈斜路火山起源の噴出物としては大規模な軽石噴火である (隅田, 1988).最下層の降下軽石層は,全体的に逆級化しており,各降下ユニットの境界が不明瞭であることから,短時間のうちに降下したものと考えられる (隅田, 1990).

- 分布

- 東藻琴東二線を西限としてそれ以東に分布し,東方に向かって漸次層厚を増す.砥草原西方台地では120cm の層厚を有する (勝井・佐藤, 1963).清里町錦では,層厚130 cmである (隅田, 1988).カルデラ北部を中心に分布し,主軸は北北東である (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 5.25 km3 (KⅧe3のみ)

- DRE [km3]

- KⅧe3:2.10

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

本層は3つの噴火堆積物からなる.下位から,逆級化構造を示し,2〜3の降下ユニットに分けられる降下軽石層 (KⅧe3),細粒な軽石と礫の層 (KⅧe2),比較的粗粒で発泡があまり良くない降下軽石層 (KⅧe1)である.最下部の降下軽石層では,下部に比べて上部の軽石の方が発泡が良い傾向にあり,礫サイズの岩片も多くなる (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 66.35-68.67 wt.% (隅田, 1990)

文献

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

カルデラ形成噴火

屈斜路II/III噴火

総噴出量: 見かけ体積 70 km3, DRE 28 km3

屈斜路火砕流堆積物 II/III

噴火推移・概要: 火砕流→マグマ水蒸気噴火?→火砕流

大規模火砕流 (Kp Ⅲ)を噴出した後,火山豆石を含む降下火山灰を噴出し,再度大規模火砕流 (Kp Ⅱ)を噴出した.2枚の火砕流の間には風化帯を挟まない明瞭な境界があり,2層の降下火山灰層を狭在することから,これらの活動は若干の時間間隙はあるものの,ほぼ一連であると考えられる.Kp Ⅲ堆積物は,比較的塊状でガス抜けパイプも見られず,また含まれる木片が炭化していないことから,比較的低温で堆積した可能性がある.Kp Ⅲの直下には5〜10 mm程度の炭化木片の層を挟んでAso-4が存在することから,本活動はAso-4降下直後に開始したと考えられる (隅田, 1990).

- 分布

- 主にカルデラ北側に分布し,オホーツク海沿岸まで達している.また,根釧台地北部でも薄く堆積する (奥村, 1991).

- 噴出量

見かけ体積 約25 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

本層は勝井・佐藤 (1963) により2枚の火砕流堆積物として記載されていたが,ごく短い休止期を経て噴出した火砕流とみられることから,奥村ほか (1985) によりKpⅡ/Ⅲとして一括された.非溶結火砕流堆積物 である (勝井・佐藤, 1963). KpⅢは粗粒な軽石をあまり含まず,細粒な類質・異質岩片を多く含む白色の比較的不淘汰な堆積物である.やや成層する火砕サージ状の岩相を示す場合もある.また,含有される木片が炭化しておらず,吹き抜けパイプが見られないことから,比較的低温で堆積した可能性がある.Kp ⅢとKp Ⅱの間には,複数の降下ユニットからなる白色火山灰層と,降下火山灰層が存在する.2層の降下火山灰層は褐色の薄層を介しており,その境界部は常に明瞭であることから,これらの間には若干の時間間隙があったと考えられる.いずれも火山豆石を含み,特に下位の火山灰層では火山豆石が密集するユニットが複数枚認められる.KpⅡはKpⅢと層相が非常に類似する白色無層理で比較的細粒な堆積物である (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 71.8 wt.% (勝井, 1958)

文献

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030勝井義雄 (1958) 阿寒・屈斜路火山群. 地学団体研究会, 39, 19-29. https://doi.org/10.15080/agcjchikyukagaku.1958.39_19

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

奥村晃史・町田洋・新井房夫 (1985) 北海道東部の広域テフラ. 日本地理学会予稿集, 27, 22-23

奥村晃史 (1991) 北海道地方の第四紀テフラ研究. 第四紀研究, 30, 379-390. https://doi.org/10.4116/jaqua.30.379

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

山元孝広・伊藤順一・中川光弘・長谷川健・岸本博志 (2010) 北海道東部,屈斜路・摩周カルデラ噴出物の放射炭素年代値. 地質調査研究報告, 61, 161-170. https://doi.org/10.9795/bullgsj.61.161

注釈

長期的前駆活動

屈斜路降下軽石 IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 34.10 km3, DRE 13.64 km3

屈斜路降下軽石堆積物IV

噴火推移・概要: プリニー式噴火

大規模なプリニー式噴火が発生し,大量の降下火砕物を噴出した.分布の主軸は東であり,堆積物の層厚は清里町錦で240 cmと著しく厚い (隅田, 1990).

- 分布

- 東藻琴東二線を西限としてそれ以東に分布し,東方に向かって漸次層厚を増す (勝井・佐藤, 1963).清里町錦では層厚240 cmに達する (隅田, 1988).層厚分布から,ほぼ東に主軸を持つ (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 34.10 km3,DRE 13.64 km3

- DRE [km3]

- 13.64

- VEI

- 6

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

白色の粗粒な降下軽石層であり,層厚は著しく厚い.軽石は新鮮で発泡が良い.全体的に級化構造を示し,遊離斑晶は下部に少なく上位に多く認められる (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 68.79-69.27 wt.% (隅田, 1990)

文献

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

錦軽石4噴火

総噴出量: 見かけ体積 0.70 km3, DRE 0.28 km3

錦降下軽石堆積物4

噴火推移・概要: プリニー式噴火

プリニー式噴火によって,複数の降下火砕物を噴出した.錦軽石-4は,清里町錦では層厚 13 cmであり,主軸は北東方向である可能性が高い (隅田, 1990).

- 分布

- 清里町錦では層厚13 cmである (隅田, 1988).層厚分布から,北東に軸を持つ可能性が高い (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 0.70 km3,DRE 0.28 km3

- DRE [km3]

- 0.28

- VEI

- 4

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

遊離斑晶に乏しく,白色緻密な軽石と繊維状発泡の軽石が混在する (隅田, 1990).清里町錦では,軽石の最大粒径は25 mmである (隅田, 1988).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 67.52-68.91 wt.% (隅田, 1990)

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

屈斜路降下軽石 V噴火

総噴出量: 見かけ体積 1.80 km3, DRE 0.72 km3

屈斜路降下軽石堆積物V

噴火推移・概要: プリニー式噴火

プリニー式噴火によって,複数の降下火砕物を噴出した.錦軽石-3は複数の降下ユニットに分けられるが,その境界は不明瞭であり,全体的に級化構造を示すことから,比較的短時間で噴出したと考えられる.屈斜路カルデラ内の東よりを給源とし,北を主軸として分布する (隅田, 1990).

- 分布

- 東藻琴東二線を西限としてそれ以東に分布し,東方に向かって漸次層厚を増す (勝井・佐藤, 1963). 清里町錦では層厚50 cmを有する (隅田, 1988).北に分布軸を持つことから,給源は屈斜路カルデラ内の東よりであったと考えられる (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 1.80 km3,DRE 0.72 km3

- DRE [km3]

- 0.72

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

淘汰のあまり良くない黄色軽石からなり,3つの降下ユニット(3〜4の降下ユニットに分けられる遊離斑晶に富む層,礫サイズの類質岩片と軽石が混在する層,繊維状に発泡した軽石からなる層)に分けられる (隅田, 1990).

文献

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

錦軽石2噴火

総噴出量: 見かけ体積 2.60 km3, DRE 1.04 km3

錦降下軽石堆積物2

噴火推移・概要: プリニー式噴火

プリニー式噴火が発生し,複数の降下火砕物を堆積させた.屈斜路カルデラ内の東寄りに給源が推定される.下位の錦降下軽石1との境界は不明瞭で,風化帯が薄いことから,大きな時間間隙なく噴火が起きたと考えられる (隅田, 1990).

- 分布

- 清里町錦では層厚23 cmである (隅田, 1988).分布軸及び分布域は明瞭であり,北東に軸を持つ (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 2.60 km3,DRE 1.04 km3

- DRE [km3]

- 1.04

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩相

複数の降下ユニットからなる黄色中粒軽石層である (KⅦd1).岩片帯を挟み,4〜5層に分けられ,層厚は比較的薄い.風化帯が薄く,下位との境界が不明瞭である.隅田 (1990)では,下位に橙色の軽石が混在する暗緑色火山灰層 (KⅦd2) が記載されている.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 62.14-62.59 wt.% (隅田, 1990)

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

錦軽石1噴火

総噴出量: 見かけ体積 3.68 km3, DRE 1.47 km3

錦降下軽石堆積物1

噴火推移・概要: プリニー式噴火

プリニー式噴火が発生し,東を分布軸として複数の降下火砕物を堆積させた.化学組成が著しく異なる2種の軽石が存在することから,化学組成上不均質なマグマが噴出したと考えられる. (隅田, 1990).

- 分布

- 東を分布軸として分布する.軸に直行する方向の層厚は急減し,小清水より北西ではほとんど見られない (隅田, 1990).清里町錦では層厚70 cmを有する.飛距離が大きくなるにつれて,比重の重い破断面タイプの軽石よりも比重の軽い繊維状の軽石が明瞭に多くなる (隅田, 1988).

- 噴出量

見かけ体積 3.68 km3,DRE 1.47 km3

- DRE [km3]

- 1.47

- VEI

- 5

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- 安山岩〜デイサイト

- 岩相

級化構造を示す粗粒軽石層からなる(KⅦe1).軽石層に含まれる軽石は,灰色なものと黄色なものとが混在し,これらは外形・化学組成が異なる.前者は破断面を持ち,やや緻密であるが後者はやや細長く繊維状によく発泡している.軽石の最大粒径は30 mmであり,両ユニットとも級化構造を示す (隅田, 1988).隅田 (1990)では下位に2つの降下ユニットに分かれる淘汰の悪い暗緑色細流火山灰層(KⅦe2)を記載しており,これらには緻密な軽石が点在している.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 灰色軽石:66 wt.%前後, 黄色軽石:76 wt.% (隅田, 1990)

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

アワオコシSc. ,しもふりash噴火

総噴出量: アワオコシSc.:見かけ体積 2.27 km3, DRE 0.91 km3

アワオコシSc.(Aw.Sc)* ,しもふりash*

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

Kp Ⅳ噴火の後,主に降下スコリアを噴出する火砕噴火が発生した.アワオコシScはカルデラ北部の広範囲で確認でき,下位から上位に向かって珪長質なものに変化する.上位のしもふり ashは暗灰色と灰色の細粒な降下火山灰である.どちらも東西に連続性がよく,鍵層としても有効である (隅田,1988).

- 分布

- アワオコシSc.:層厚は清里町錦で60 cmを有し,東西に連続性が良い (隅田, 1988).カルデラ北部の比較的広い範囲で確認できる (隅田, 1990). しもふり ash:清里町錦では層厚は50 cmであり,東西に連続性が良い (隅田, 1988).

- 噴出量

アワオコシSc.:見かけ体積 2.27 km3,DRE 0.91 km3

- DRE [km3]

- >0.91

- VEI

- 4

- 噴出量文献

隅田 (1990)

- 岩質

- スコリア:安山岩質 (隅田, 1990)

- 岩相

アワオコシSc.:本層は暗褐灰色の極めて発泡の良いスコリアからなる (KⅦf2).4つの降下ユニットで構成され,上位のものほど珪長質である.下位にはbubble wall型のガラスを特徴的に含む細粒なガラス質火山灰層が認められる (KⅦf3) (隅田, 1988).

しもふりash:アワオコシSc.の上位に直接載る灰色細粒火山灰層である (KⅦf1).2つの降下ユニットに区分され,下位は暗灰色,上位は灰色であり,bubble wall型の褐色ガラスを大量に含む (隅田, 1988).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- アワオコシSc.:60.40-60.60 wt.% (隅田, 1990)

文献

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

注釈

カルデラ形成噴火

屈斜路IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 約175 km3

屈斜路火砕流堆積物IV (Unit 4)

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火→プリニー式噴火→大規模火砕流→小規模スコリア流

Unit 3の噴出後,短い静穏期を経て小規模なスコリア流が発生した.Unit 3に認められる吹き抜けガスパイプ構造は,Riehle et al. (1995) のモデルから,脱ガスに少なくとも数日〜数ヶ月要すると見積もられる.よって,Unit 3堆積後,スコリア流が発生するまでに短い休止期があったと推察される (Hasegawa et al., 2016).Unit 4噴出後,屈斜路火砕流IVの活動は収束した.

- 分布

- カルデラより北東方の狭い地域に分布する (Hasegawa et al., 2016).

- 噴出量

見かけ体積 約1 km3

- VEI

- 5

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

スコリア(MP-type) に富み,石質岩片に乏しい (<5 %)黄褐色の火砕流堆積物である.Unit 3の吹き抜けガスパイプ構造を切るようすが認められる.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 白色軽石:75.3 wt.%, スコリア:58.2-69.2 wt.% (Hasegawa et al., 2016)

文献

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

Riehle, J.R., Miller, T.F., Bailey, R.A. (1995) Cooling, degassing, and compaction of rhyolitic ash flow tuffs: a computational model. Bull. Volcanol. 57, 319–336.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

注釈

屈斜路IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 約175 km3

屈斜路火砕流堆積物IV (Unit 3)

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火→プリニー式噴火→大規模火砕流→小規模スコリア流

Unit 3は,Unit 2に引き続き発生した大規模な火砕流である.本火砕流に伴うco-ignimbrite ashである屈斜路-羽幌火山灰 (K-Hb)は,北海道西部の羽幌地域まで到達していることが確認されている (Arai et al., 1986).Unit 3は北西・南東地域において異なる岩相を示すほか,スコリアの有無や石質岩片種に違いが認められる.これは北西地域と南東地域のものが,同時期に異なる噴出物が噴出したことを示しており,同時期に複数の異なる火道からの噴火であったと考えられる.スコリアは,北西地域で認められることから,それらを供給した苦鉄質マグマは北西地域の地下に存在していたと考えられる (Hasegawa et al., 2016).

- 分布

- 火砕流本体は,カルデラから60 km以上離れた地域におよび,オホーツク海や太平洋にまで到達している (Hasegawa et al., 2016).また,本火砕流に伴って生成されたco-ignimbrite ash (K-Hb)は北海道西部沿岸の羽幌地域にまで到達している (Arai et al., 1986).

- 噴出量

見かけ体積 約175 km3

- VEI

- 7

- 噴出量文献

-

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

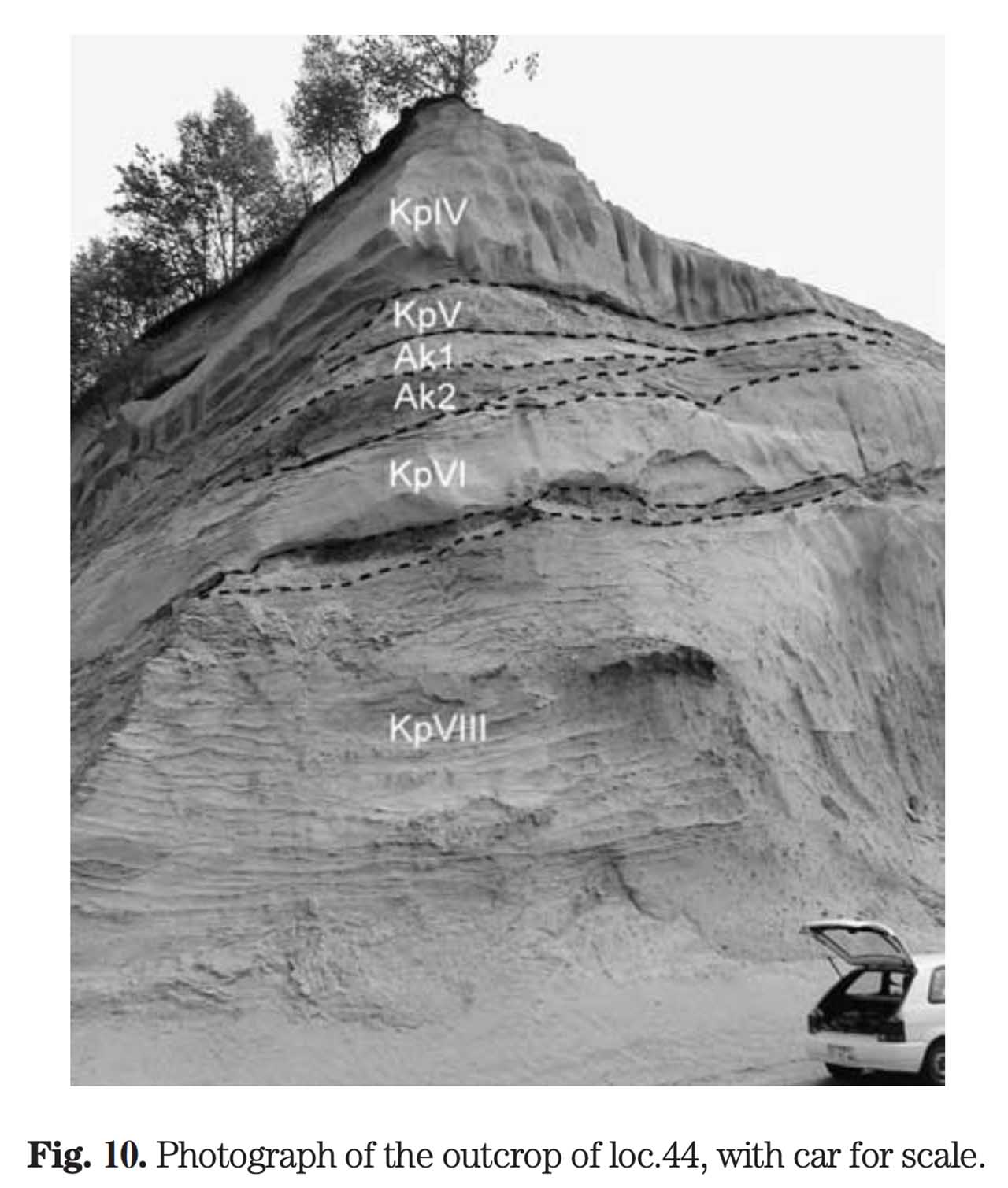

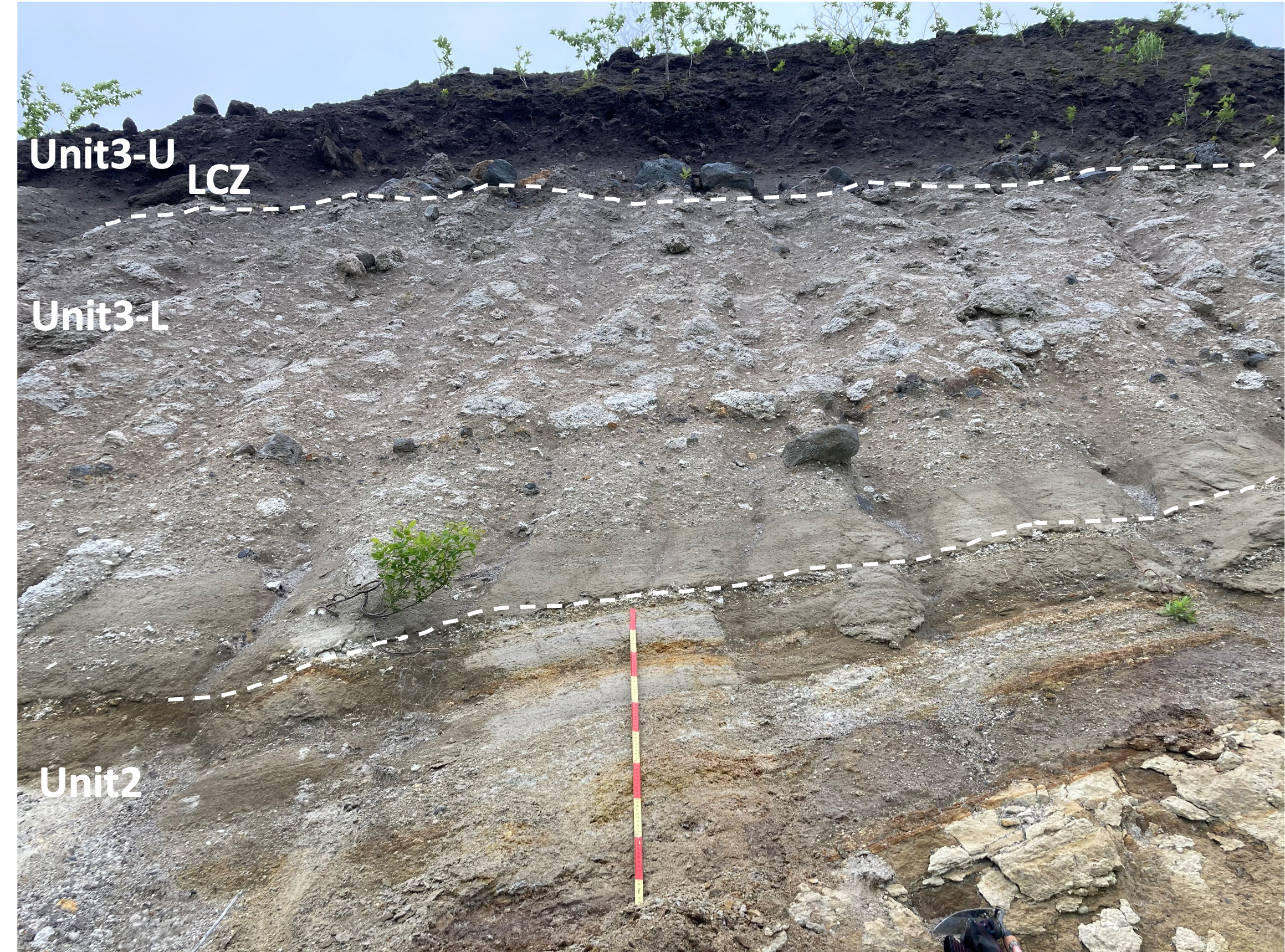

北海道東部に広域に分布する火砕流堆積物である.岩相の違いから下部 (Unit 3-L) と上部 (Unit 3-U) に細分される.Unit 3-LとUnit 3-Uに,侵食間隙は認められず,整合的に堆積したと考えられる.Unit 3-Uの一部は,後述するUnit 4と共に屈斜路スコリア流 (Ksfl; 勝井・佐藤, 1963) に相当する.また,Unit 3は,北西地域と南東地域で,岩相や含まれる本質物質の組み合せが異なる.

Unit 3-Lは,白色で塊状の火砕流堆積物である.北西地域では,少量のスコリア (Low P-type) を含むほか,基底部に弱く成層した層が認められる.本層は,細粒物に乏しく,石質岩片と遊離結晶からなることからグランドレイヤーであると解釈される.南東地域では,上述のスコリア,グランドレイヤーは認められない.Unit 3-Uは, 暗色の塊状の火砕流堆積物である.北西地域では,褐色の基質をもち,白色軽石とスコリア (Midium P-type)を含む.吹き抜けガスパイプ構造や軽石レンズ構造が一般的に認められる.一方,南東地域は,黒褐色の基質をもち,軽石も褐色である.基底部には岩片濃集部 (LCZ)が認められるが,吹き抜けガスパイプ構造や軽石レンズ構造は認められない (Hasegawa et al., 2016).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 白色軽石:75.4 wt.%, 褐色軽石:72.8 wt.%, スコリア:63.2-71.8 wt.% (Hasegawa et al., 2016)

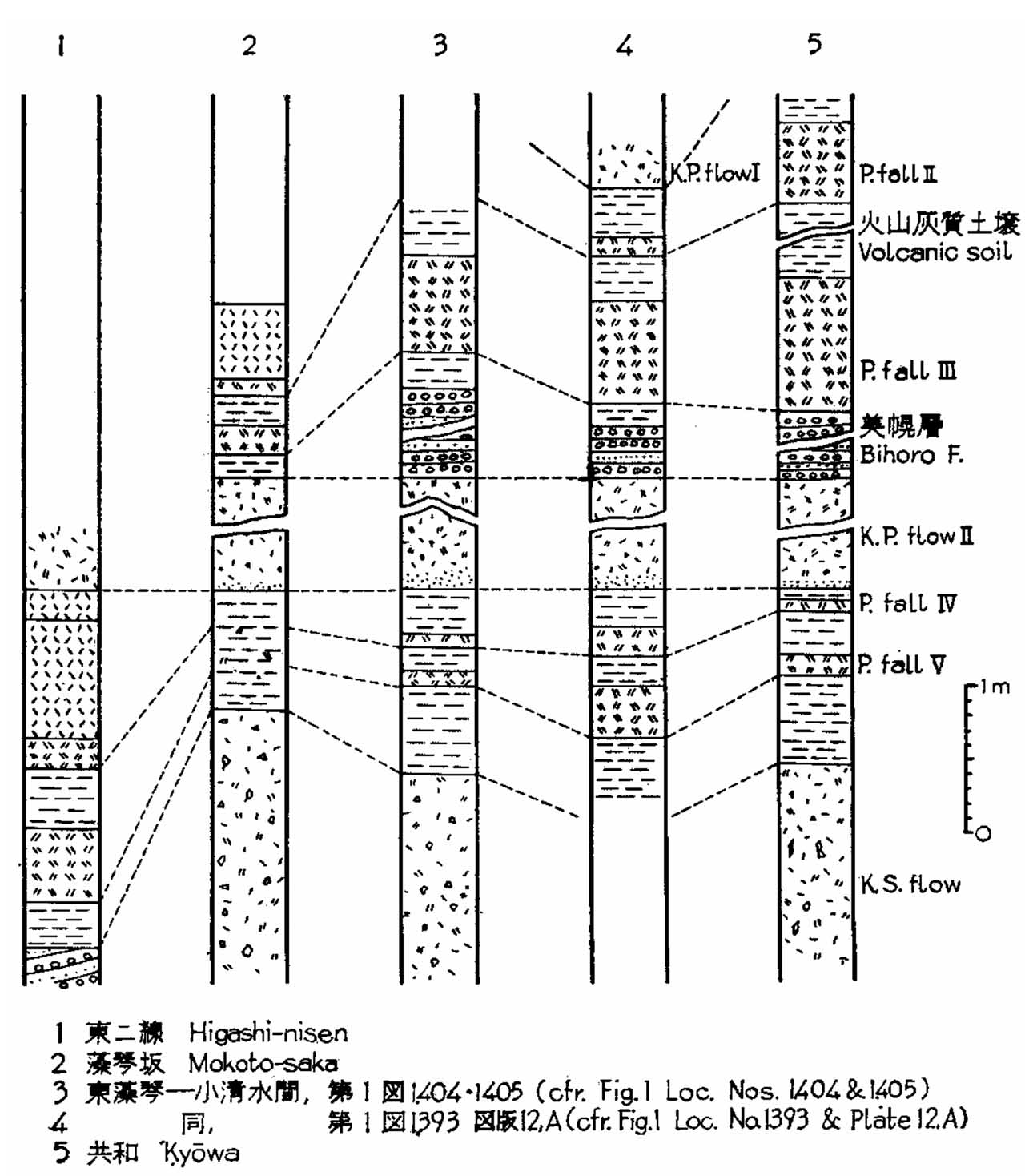

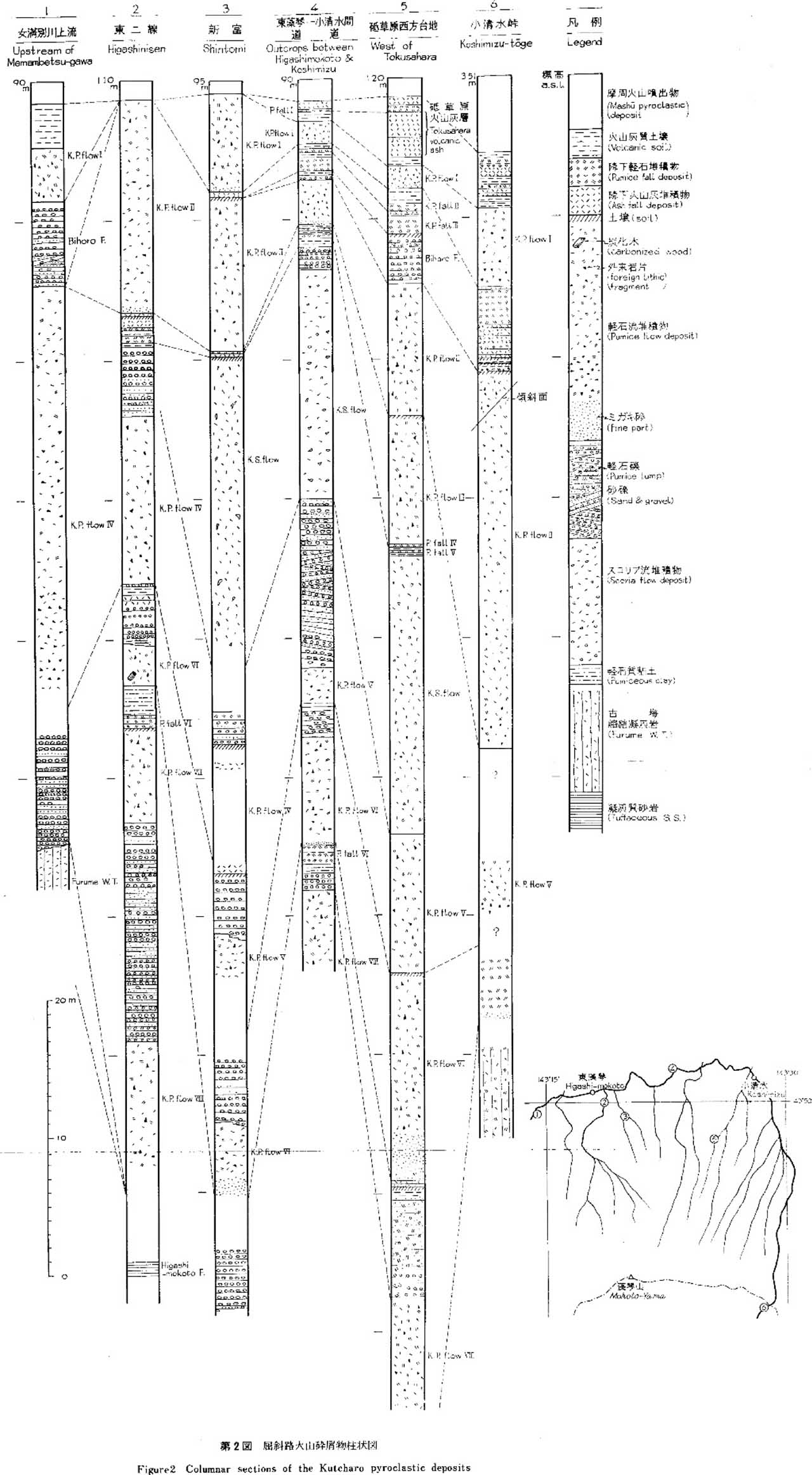

屈斜路火山砕屑物柱状図 (勝井・佐藤,1963) ©北海道開発

カルデラ北方のUnit 3-L (白色)とUnit 3-U (褐色)の層相 (Misato Osada, 政府標準利用規約 2.0)

カルデラ南方のUnit 3-L (白色)とUnit 3-U (黒褐色)の層相 (Misato Osada, 政府標準利用規約 2.0)

文献

Arai, F., Machida, H., Okumura, K., Miyauchi, T., Soda, T., and Yamagata, K. (1986) Catalog for Late Quaternary marker-Tephras in Japan ii : Tephras occurring in Northeast Honshu and Hokkaido. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, 21, 223-250.

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

注釈

屈斜路IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 約175 km3

屈斜路火砕流堆積物IV (Unit 2)

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火→プリニー式噴火→大規模火砕流→小規模スコリア流

Unti 2は,Unit 1の水蒸気プリニー式噴火に引き続き発生したマグマ水蒸気噴火である.降下軽石堆積物中に火砕サージの薄層が挟在することから,不安定で湿った噴煙柱が,部分的に崩壊したことが推察される.Unit 2は,屈斜路火砕流堆積物IV全体に占める割合が小さい.またUnit 2を侵食したような明瞭な地質学的証拠が認められないことから,Unit 2は,限定的な噴出であり,その後すぐに大規模な火砕流に推移したと考えられる.

- 分布

- カルデラより北東方の2露頭でのみ観察できる (Hasegawa et al., 2016).

- 噴出量

見かけ体積 <0.2 km3

- DRE [km3]

- 0.12

- VEI

- 4

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

白色軽石と火山灰からなる降下軽石堆積物である.2層の弱く成層した火砕サージ堆積物を挟在する.降下軽石層の淘汰はやや良い.含まれる白色軽石の円磨度は角礫である.3層の降下軽石層は,上位に向かって層厚が小さくなり,また軽石と岩片の粒径も小さくなる.火砕サージ層は,層厚変化が激しく淘汰が悪い (Hasegawa et al., 2016).

文献

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

注釈

屈斜路IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 約175 km3

屈斜路火砕流堆積物IV (Unit 1)

噴火推移・概要: 水蒸気プリニー式噴火→プリニー式噴火→大規模火砕流→小規模スコリア流

屈斜路火砕流噴火IVは,水蒸気プリニー式噴火から始まり,広域に細粒火山灰を堆積させた.

- 分布

- カルデラの周囲に広域に分布し,カルデラ中心から50 km以上離れた地域にも見られる.主軸は北東である (Hasegawa et al., 2016).

- 噴出量

-

- DRE [km3]

- -

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

シルト〜細粒砂サイズの白桃色の凝集性火山灰である.Kp IVの基底部に一般的に認められる.広域に分布しカルデラより50 km以上離れた地域にも分布している.層厚はカルデラ中心付近で10 cm,遠方で1 cm程度である.火山豆石を含む.

文献

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

注釈

短期的前駆活動

プレ屈斜路IV噴火

総噴出量: 見かけ体積 約2 km3

プレ屈斜路火砕流堆積物IV

噴火推移・概要: プリニー式噴火?→火砕流

火砕噴火が発生し,降下火砕物と火砕流を堆積させた.火砕流の分布がカルデラ北東方に限定されることから,屈斜路カルデラ北東部を給源とすると考えられる.本堆積物はKp Ⅳ噴火堆積物の直下に堆積しており,ハーカー図上でガラス組成が区別できないことから,Kp Ⅳに先行する活動であると考えられる (Hasegawa et al. 2016).

- 分布

- 屈斜路カルデラより北東方の2露頭において,Kp Ⅳの下位に厚さ5 cm未満の古土壌を挟んで確認できる.カルデラ壁から北東約5 km地点では,層厚80 cmの降下軽石堆積物とその上位に層厚70 cmの火砕流堆積物が見られるが,カルデラ壁北9 km地点では火砕流堆積物のみ確認でき,その層厚は60 cmである (Hasegawa et al. 2016).

- 噴出量

見かけ体積 約2 km3

- DRE [km3]

- 0.4

- VEI

- 5

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- 流紋岩

- 岩相

降下軽石堆積物とそれを覆う火砕流堆積物からなる.降下軽石堆積物は逆級化を示す.いずれも本質物質として白色軽石を含む.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 73.4 wt.% (Matsumoto et al., 2018)

文献

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

Matsumoto, A., Hasegawa, T., and Nakagawa, M. (2018) Petrology of the 120 ka Caldera-Forming Eruption of Kutcharo Volcano, Eastern Hokkaido, Japan: Coexistence of Multiple Silicic Magmas and their Relationship with Mafic Magmas, 59, 771-793. https://doi.org/10.1093/petrology/egy043

注釈

長期的前駆活動

KⅥa噴火

総噴出量: -

KVIa降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,複数の降下ユニットからなる降下スコリアを堆積させた.正確な分布は不明だが,小清水地域で厚く,斜里地域に向かって薄くなる傾向がある.上位のKp Ⅳとの間に50 cm程度のローム層を介在する (隅田, 1990).

- 分布

- 全体的な分布は不明であるが,小清水地域で厚く,斜里地域に向かって薄くなる傾向がある (隅田, 1990).

- 噴出量

-

- 岩相

2〜3の降下ユニットに分けられるスコリア層である.茶褐色にやや風化しており,上半部は下半部に比べて粗粒である (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 63.83-65.32 wt.% (隅田, 1990)

KⅥb噴火

総噴出量: -

KVIb降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,降下火山灰と降下軽石を交互に噴出した.最下位の細粒火山灰の互層は,小清水地域で厚く,斜里地域に向かって薄くなる傾向がある (隅田, 1990).

- 分布

- 最下位の細粒火山灰互層は,小清水地域で厚く,斜里地域に向かって薄くなる傾向がある (隅田, 1990).

- 噴出量

-

- 岩質

- 安山岩〜デイサイト (白色の粗粒降下軽石層)

- 岩相

5層の堆積物が確認できる.下位から,非常に細かい単位の細粒火山灰互層 (K),白色中粒軽石層,白色軽石質火山灰層,粗粒〜中粒の灰色降下軽石,白色の粗粒降下軽石層である. (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 68.07-70.24 wt.% (隅田, 1990)

KⅥc噴火

総噴出量: -

KVIc降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,類質岩片を含む発泡の悪い茶褐色スコリアと黄褐色の細粒火山灰を堆積させた (隅田, 1990).

- 分布

- 隅田 (1990)では,屈斜路カルデラ北東部の露頭で本層が記載されている.

- 噴出量

-

- 岩相

下位から類質岩片を含む発泡の悪い茶褐色スコリア層,茶褐色の細粒火山灰層で構成される.層厚は,小清水付近で13 cmである (隅田, 1990).

KⅥd噴火

総噴出量: -

KVId降下火砕堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,発泡の悪い黒色スコリアと細粒火山灰を堆積させた.降下スコリア層は,上部ほど細粒な級化構造を示す (隅田, 1990)ことから,噴火の進行に伴い噴火強度が低下していったことが示唆される.

- 分布

- 小清水町上徳ではスコリア層の層厚は7 cmである (隅田, 1990).

- 噴出量

-

- 岩相

下位から黒色で発泡の悪いスコリア層,白色〜黄灰色の細粒な降下火山灰の互層からなる.スコリア層は2つの降下ユニットからなり,上部ほど細粒になる級化構造を示す (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 61.58-62.47 wt.% (隅田, 1990)

カルデラ形成噴火

屈斜路V噴火

総噴出量: 見かけ体積 約38 km3

屈斜路火砕流堆積物V

噴火推移・概要: プリニー式噴火→火砕流

プリニー式噴火が発生し,粗粒な白色軽石を降下させた後,大規模な火砕流が噴出した.軽石流堆積物は緑灰色の特徴的な火山灰を基質とし,しばしば縞状軽石を含む.噴火上位に古土壌が存在するため,本活動の後,屈斜路火山は次の活動まで長期の休止期があったと考えられる (隅田, 1990).

- 分布

- 藻琴坂から砥草原西方台地にかけて認められる.斜里岳図幅において,更に東方のポンヤンベツ川から斜里にかけて分布が認められた堆積物も本堆積物と同一であると考えられる (勝井・佐藤, 1963).

- 噴出量

見かけ体積 約38 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

非溶結火砕流堆積物で,砥草原西方台地の露頭では層厚が約10 mに達する.同地点での本層は,上位・下位の軽石流堆積物よりも粗く,比較的大きな軽石の平均直径は約10 cmである (勝井・佐藤, 1963).基質部分は緑灰色の火山灰で構成され,しばしば縞状軽石を含む.下位には粗粒な白色軽石からなるプリニアンの降下軽石層が認められる. (隅田, 1990) .

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 軽石,縞状軽石:68.18-72.45 wt.% (隅田, 1990)

文献

長谷川健・中川光弘 (2007) 北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序. 地質学雑誌, 113, 53-72. https://doi.org/10.5575/geosoc.113.53

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

注釈

長期的前駆活動

KVb噴火

総噴出量: -

KVb降下堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,細粒な降下火山灰と降下軽石を堆積させた.降下軽石層では,火山灰と軽石はほぼ同時に降下したと推定される (隅田, 1990).

- 分布

- 隅田 (1990)では,小清水町付近の露頭で本層が記載されている.

- 噴出量

-

- 岩相

層厚10 cm前後の細粒降下火山灰の互層の上位に降下軽石層が認められる.降下軽石層は,茶褐色の細粒火山灰を基質とし,あまり発泡がよくない白色軽石で構成される (隅田, 1990).

KVc噴火

総噴出量: -

KVc降下堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,降下火山灰や降下軽石を堆積させた.小清水町付近の露頭では,最上位の降下火山灰層は層厚61 cmに達する.

- 分布

- 隅田 (1990)では,小清水町付近の露頭で本層が記載されている.

- 噴出量

-

- 岩相

下位より降下火山灰層,降下軽石層,降下火山灰層からなる.最下層の降下火山灰層は,細粒な暗灰色火山灰及び遊離斑晶からなる火山灰で構成される.降下軽石層は,発泡がよい黄白色の軽石で構成され,斜長石の遊離斑晶に富む.小清水町付近では層厚38 cm,軽石の最大粒径は40 mmである.最上位の降下火山灰層は,インボリューションの発達する黄色〜紫灰色〜黒灰色の細粒な火山灰層の互層であり,小清水町付近の層厚は61 cmに達する.

KⅣa噴火

総噴出量: -

KIVa降下堆積物

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,降下軽石と降下火山灰を堆積させた.降下火山灰は一部が降下軽石と互層していることから,ほぼ同時期に噴出したことが示唆される.

- 分布

- 全体的な分布は不明である.東藻琴村旭台付近では,砂礫層と混在してやや再堆積気味なようすが見られる (隅田, 1990).

- 噴出量

-

- 岩相

細粒な降下軽石層であり,一部細粒な降下火山灰と互層する (隅田, 1990).

カルデラ形成噴火

屈斜路VI噴火

総噴出量: 見かけ体積 約75 km3

屈斜路火砕流堆積物VI

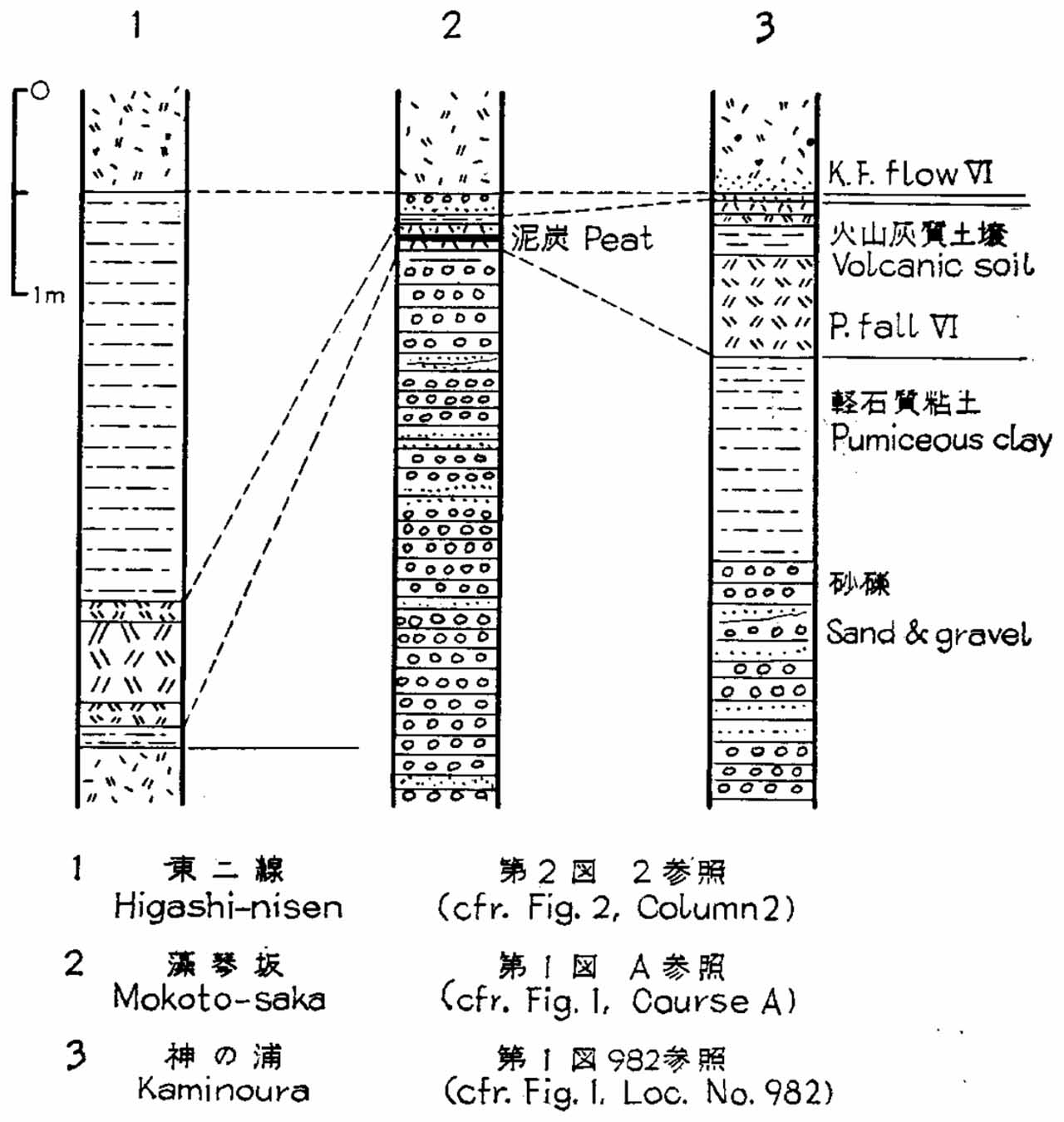

噴火推移・概要: マグマ水蒸気噴火?→火砕流

本活動は火山豆石を含む細粒火山灰の噴出から開始した.降下火山灰層は複数のユニットに分かれ,含まれる火山豆石の直径は40 mmにも達する (隅田, 1990).その後,大規模な火砕流が発生し,黄白色から白色の細粒な火砕流堆積物を堆積させた.火砕流堆積物は非溶結で,特にモウテシベツ川付近で厚く堆積している (勝井・佐藤, 1963).

- 分布

- 東藻琴東二線からモウテシベツ川沿いに認められる (勝井・佐藤, 1963).

- 噴出量

見かけ体積 約75 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

上位のKpⅤより細粒な非溶結の火砕流堆積物である.Kp Ⅴとの間に礫層を挟むこともあるが,直接接する場合はチョコレート色の風化帯を最上部に有する.特にモウテシベツ川で厚く堆積しており,層厚は約15 mである (勝井・佐藤, 1963).黄白色から灰白色であり,粗粒な軽石に乏しい.また,火砕流堆積物の上位には複数の降下ユニットで構成される細粒火山灰層が存在し,この火山灰中には最大40 mmに達する同心円構造の発達したやや楕円形の火山豆石が認められる (隅田, 1990) .この層は,勝井・佐藤 (1963)においてミガキ砂状基質の層として記載されており,モウテシベツ川では層厚が約3 mに達すると報告されている.

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 72.31-73.61 wt.% (隅田, 1990)

文献

長谷川健・中川光弘 (2007) 北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序. 地質学雑誌, 113, 53-72. https://doi.org/10.5575/geosoc.113.53

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

注釈

長期的前駆活動

屈斜路降下軽石Ⅵ噴火

総噴出量: -

屈斜路降下軽石堆積物VI

噴火推移・概要: プリニー式噴火?

火砕噴火が発生し,降下軽石を堆積させた.堆積物は主に屈斜路カルデラ東方に分布し,東に向かって漸次層厚を増す傾向がある (勝井・佐藤, 1963).上位の火砕流との間に狭在する (隅田, 1990).

- 分布

- 東藻琴東二線を西限としてそれ以東に分布し,東方に向かって漸次層厚を増す (勝井・佐藤, 1963).

- 噴出量

-

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

比較的丸みを帯びた白色軽石からなり,3つの降下ユニットに分けられる.上位の火砕流 (Kp Ⅵ)との間に挟在する (隅田, 1990).

文献

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

カルデラ形成噴火

屈斜路VII噴火

総噴出量: 見かけ体積 約13 km3

屈斜路火砕流堆積物VII

噴火推移・概要: 火砕流

大規模な火砕流が発生し,白色不淘汰な軽石流堆積物を堆積させた.本堆積物は東藻琴東二線でのみ確認でき,モウテシベツ川付近では層厚は7 mにも達する.また,本噴出物中にはK .P .fall Ⅵが狭在する (勝井・佐藤, 1963).

- 分布

- 東藻琴東二線沿いにのみ認められる (勝井・佐藤, 1963)が,正確な分布については露出が悪いため不明である (隅田, 1990).

- 噴出量

見かけ体積 約13 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- 安山岩

- 岩相

非溶結火砕流堆積物で,東藻琴東二線では層厚は約7 mである.上位のKpⅥとの間に3層の降下軽石を狭在する.軽石は発泡が悪く,比較的円磨されている (勝井・佐藤, 1963).白色不淘汰な層相を示す (隅田,1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 72.55-72.93 wt.% (隅田, 1990)

文献

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

注釈

カルデラ形成噴火

屈斜路VIII噴火

総噴出量: 見かけ体積 約38 km3

屈斜路火砕流堆積物VIII

噴火推移・概要: 火砕流

大規模な火砕流が発生し,非溶結な火砕流堆積物を堆積させた.東藻琴東二線沿いの複数の露頭で確認でき,その層厚は東二線では9 m以上である.いずれも砂礫層の下位に存在する (勝井・佐藤, 1963).

- 分布

- モウテシベツ川,神の浦および東藻琴東二線において,いずれも砂礫層の下位に認められる (勝井・佐藤, 1963).

- 噴出量

見かけ体積 約38 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

黄灰白色の非溶結火砕流堆積物である.層厚は特に東藻琴東二線沿いで厚く,9m以上である.モウテシベツ川においては軽石,外来岩片ともに大きく,平均粒径はそれぞれ12 cm,3〜5 cmである (勝井・佐藤, 1963).類質岩片としてFWTの強溶結部の破片を含む (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 68.83-70.33 wt.% (隅田, 1990)

文献

長谷川健・中川光弘 (2007) 北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序. 地質学雑誌, 113, 53-72. https://doi.org/10.5575/geosoc.113.53

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

産業技術総合研究所 (2007) 地層処分にかかる地質情報データの整備 平成18年度事業報告書. 233p

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

カルデラ形成噴火

古梅噴火

総噴出量: 見かけ体積 50 km3

古梅溶結凝灰岩 (FWT)

噴火推移・概要: 火砕流

古梅溶結凝灰岩を噴出する大規模な火砕噴火が発生した.本噴出物の大半が溶結した層相を示すことから,火砕流発生・運搬後も高温を維持していたと考えられる.屈斜路火山由来の火砕物中の本質物質は,大部分が白色の単斜輝石斜方輝石流紋岩質軽石であるが,古梅溶結凝灰岩には石英斑晶も認められる (長谷川ほか, 2011).

- 分布

- 屈斜路カルデラ西方の古梅地域から上里地域,カルデラ北西外斜面の標高約400 m前後にあたる丘陵地から女満別川の河床,カルデラ東部のポンヤベツ川やヤンベツ川の河床,小清水(こしみず)峠の屈斜路カルデラ内壁に認められる.藻琴山を避けるように分布する (勝井・佐藤, 1963).

- 噴出量

見かけ体積 約50 km3

- VEI

- 6

- 噴出量文献

Hasegawa et al. (2016)

- 岩質

- デイサイト

- 岩相

灰白色〜淡褐色を呈する溶結凝灰岩で,淡紅色を呈する場合もある.斑晶鉱物として斜長石及び石英が肉眼でも顕著に認められるが,軽石片や外来岩片に乏しい.女満別川では非溶結部がわずかに認められる.溶結部は全体的に3〜4 m間隔の柱状節理を呈する.層厚は小清水峠において約40 mであるが,ほとんどの地域では下底が現れず算定困難である (勝井・佐藤, 1963).上部の削剥が激しく,本来の層厚を残している所はほとんどない (隅田, 1990).

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 71.25 wt.% (勝井・佐藤, 1963)

文献

長谷川健・中川光弘・伊藤順一・山元孝広 (2011) 北海道東部,釧路地域に分布する第四系の年代:高分解能テフラ層序に基づく対比と編年. 地質学雑誌, 117, 686-699. https://doi.org/10.5575/geosoc.2011.0002

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

産業技術総合研究所 (2007) 地層処分にかかる地質情報データの整備 平成18年度事業報告書. 233p

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

長期的前駆活動

屈斜路外輪山形成噴火

総噴出量: 屈斜路外輪山の一部を構成する藻琴山の体積 41.7 km3 *

屈斜路外輪山溶岩類

噴火推移・概要: 溶岩流,火砕噴火

複数の成層火山を形成する活動が起こった.風化や後の大規模噴火による侵食によって大部分の火山体が失われているため,その詳細な活動史は不明である.少なくとも,数百年に亘る長期的な活動であり,溶岩流を主体とする活動が起こったと考えられる.屈斜路外輪山溶岩類を構成する溶岩は,火砕堆積物を挟在することから爆発的な噴火活動も起こっていたと考えられる.

- 分布

- 正確な噴出物の分布域は不明.現在の屈斜路カルデラの外輪山を構成する.

- 噴出量

屈斜路外輪山の一部を構成する藻琴山の体積 41.7 km3 *

- DRE [km3]

- >41.7

- 噴出量文献

第四紀火山カタログ

- 岩質

- 玄武岩,安山岩,流紋岩

- 岩相

現在の屈斜路カルデラのカルデラ壁を構成する溶岩および火砕堆積物である.屈斜路外輪山溶岩類のうち,藻琴山 (もことやま) のみが現在の頂上近くに噴出中心があり,周囲の屈斜路外輪山溶岩の上に噴出していることから,勝井・佐藤 (1963) では,屈斜路外輪山溶岩類のうち屈斜路外輪山溶岩と藻琴山溶岩と分けて記述している.屈斜路外輪山溶岩は,基盤岩である尾札部 (おさつべ) 層を覆い ,藻琴山溶岩および屈斜路火砕流堆積物に覆われる.屈斜路外輪山溶岩は,玄武岩質〜安山岩質の溶岩に富み,これと互層する火砕堆積物が認められる.溶岩は,水平もしくは数〜数十度カルデラ壁に対し外側に傾斜していることから,これらの噴出中心はカルデラの内側であったと考えられる (勝井, 1962; 勝井・佐藤, 1963).藻琴山溶岩は,屈斜路カルデラ北壁の最高点 (海抜999.6 m) を示す藻琴山を構成する溶岩である.主に玄武岩質〜安山岩質の溶岩流からなるが,これと互層する火砕堆積物もわずかに認められる (勝井・佐藤, 1963).

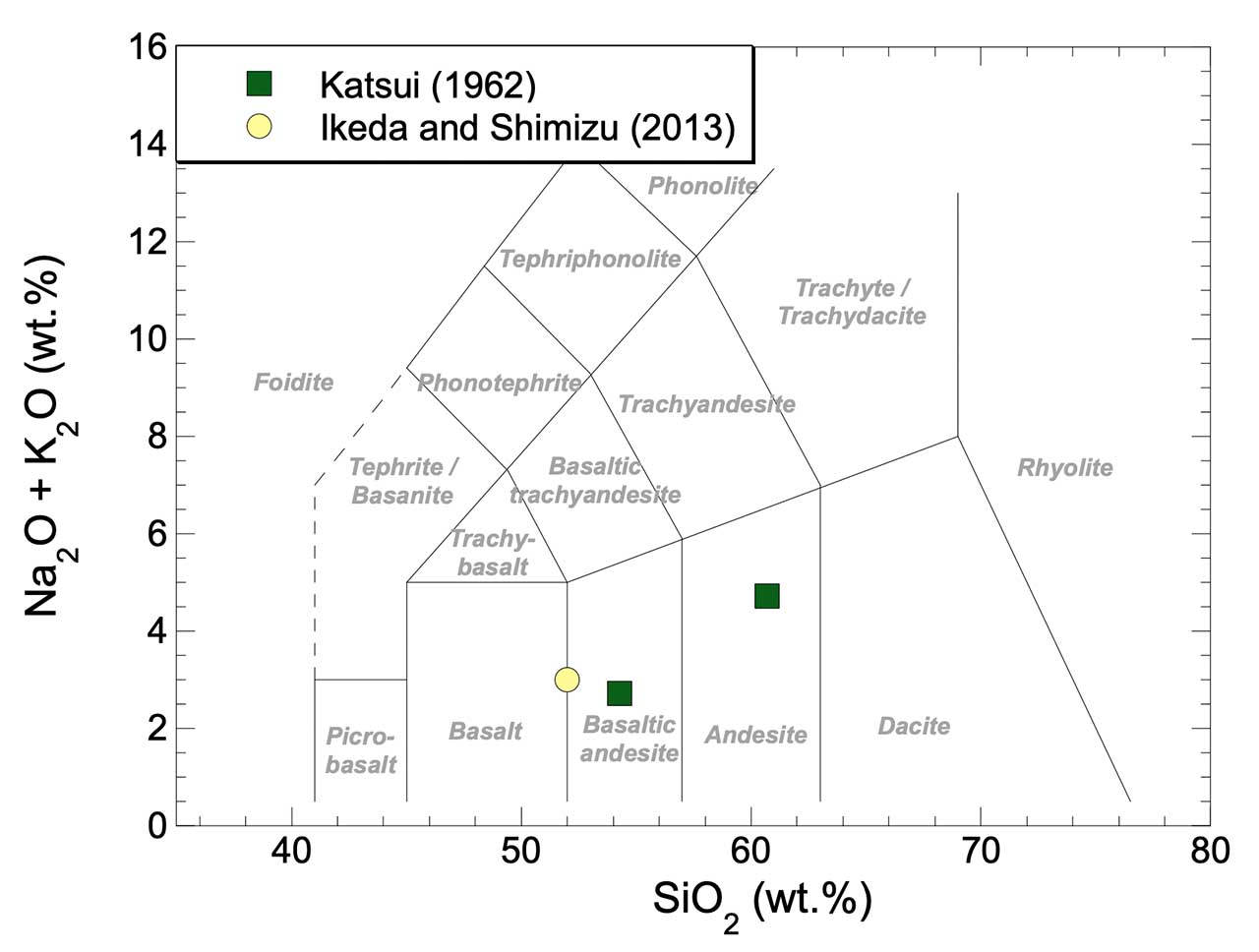

- 全岩化学組成 (SiO2)

- 51.99 wt.% (池田・清水, 2013) 54.27, 60,69 wt.% (勝井, 1962)

文献

第四紀火山カタログ委員会 (1999) 第四紀火山カタログ.

Goto, Y., Funayama, A., Gouchi, N., Itaya, T. (2000) K-Ar ages of the Akan-Shiretoko volcanic chain lying oblique to the Kurile trench: Implications for tectonic control of volcanism. Island Arc, 9, 204-218. https://doi.org/10.1046/j.1440-1738.2000.00273.x

池田保夫・清水敬太 (2013) 北海道,屈斜路火山外輪山溶岩のK-Ar年代とその地質学的意義. 地球科学, 67, 113-116. https://doi.org/10.15080/agcjchikyukagaku.67.3_113

勝井義雄 (1962) 5万分の1地質図幅「屈斜路湖」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_060.htm

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.

注釈

引用文献

青木かおり・山本浩文・山内守明 (2000) 「みらい」MR98-次航海及びMR99-K04次航海で採取された海底コアの第四紀後期テフラ層序. 海洋科学技術センター試験研究報告, no.41, 49-55.

Arai, F., Machida, H., Okumura, K., Miyauchi, T., Soda, T., and Yamagata, K. (1986) Catalog for Late Quaternary marker-Tephras in Japan ii : Tephras occurring in Northeast Honshu and Hokkaido. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, 21, 223-250.

第四紀火山カタログ委員会 (1999) 第四紀火山カタログ

Goto, Y., Funayama, A., Gouchi, N., Itaya, T. (2000) K-Ar ages of the Akan-Shiretoko volcanic chain lying oblique to the Kurile trench: Implications for tectonic control of volcanism. Island Arc, 9, 204-218. https://doi.org/10.1046/j.1440-1738.2000.00273.x

後藤芳彦・和田恵治. (2018) 北海道屈斜路カルデラ中島火山の噴火年代─ 中島軽石のテフロクロノロジー─. 地学雑誌, 127(2), 157-173. https://doi.org/10.5026/jgeography.127.157

長谷川健・中川光弘 (2007) 北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序. 地質学雑誌, 113, 53-72. https://doi.org/10.5575/geosoc.113.53

長谷川健・岸本博志・中川光弘・伊藤順一・山元孝広 (2009) 北海道東部,根釧原野および斜里平野における約3万5千〜1万2千年前のテフラ層序と後屈斜路カルデラ火山の噴火史.地質雑, 369-390. https://doi.org/10.5575/geosoc.115.369

長谷川健・中川光弘・伊藤順一・山元孝広 (2011) 北海道東部,釧路地域に分布する第四系の年代:高分解能テフラ層序に基づく対比と編年. 地質学雑誌, 117, 686-699. https://doi.org/10.5575/geosoc.2011.0002

Hasegawa, T., Nakagawa, M., and Kishimoto, H. (2012) The eruption history and silicic magma systems of caldera-forming eruptions in eastern Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 39-43. https://doi.org/10.2465/jmps.111020h

長谷川健・中川光弘 (2014) 岩石学的特徴を利用した対比・同定の有効性:北海道東部, 阿寒・屈斜路火山における大規模火砕流堆積物の露頭情報. 火山, 59, 269-274. https://doi.org/10.18940/kazan.59.4_269

Hasegawa, T., Matsukoto, A., and Nakagawa, M. (2016) Evolution of the 120 ka caldera-forming eruption of Kutcharo volcano, eastern Hokkaido, Japan: Geologic and petrologic evidence for multiple vent systems and rapid generation of pyroclastic flow. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 321, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.04.030

長谷川健・中川光弘・宮城磯治 (2017) 北海道東部, アトサヌプリ火山における水蒸気噴火の発生履歴: 炭素年代および気象庁ボーリングコアからの検討. 地質学雑誌, 123, 269-281. https://doi.org/10.5575/geosoc.2016.0051

Hayakawa, Y. (1985) Pyroclastic Geology of Towada Volcano. Bull. Earthq. Res. Inst., 60, 507-592. https://doi.org/10.15083/0000032881

池田保夫・清水敬太 (2013) 北海道,屈斜路火山外輪山溶岩のK-Ar年代とその地質学的意義. 地球科学, 67, 113-116. https://doi.org/10.15080/agcjchikyukagaku.67.3_113

勝井義雄 (1955) 摩周火山の地質と岩石.地質雑, 61, 481-495. https://doi.org/10.5575/geosoc.61.481

勝井義雄 (1958) 阿寒・屈斜路火山群. 地学団体研究会, 39, 19-29. https://doi.org/10.15080/agcjchikyukagaku.1958.39_19

勝井義雄 (1962) 5万分の1地質図幅「屈斜路湖」および同説明書.北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_060.htm

勝井義雄・佐藤博之(1963)5万分の1地質図幅「藻琴山」および同説明書. 北海道開発庁, 42p https://www.gsj.jp/Map/JP/docs/5man_doc/01/01_049.htm

Katsui, Y., Ando, S. and Inaba, K. (1975) Formation and magmatic evolution of Mashu volcano, East Hokkaido, Japan. Jour. Fac. Sci., Hokkaido Univ. Ser. IV, 16, 533-552. http://hdl.handle.net/2115/36041

勝井義雄・横山泉・岡田弘・西田泰典・松本佳久・川上則明 (1986) アトサヌプリ摩周(カムイヌプリ)-火山地質・噴火史・活動の現況および防災対策-.北海道防災会議, 104p.

岸本博志・長谷川健・中川光弘・和田恵治 (2009) 最近約1万4千年間の摩周火山のテフラ層序と噴火様式.火山, 54, 14-36. https://doi.org/10.18940/kazan.54.1_15

奥村晃史・町田洋・新井房夫 (1985) 北海道東部の広域テフラ. 日本地理学会予稿集, 27, 22-23.

奧村晃史 (1988) 北海道東部における大規模火砕流を伴う破壊的火山活動の推移. 鹿児島国際火山会議論文集, 507-510.

奥村晃史 (1991) 北海道地方の第四紀テフラ研究. 第四紀研究, 30, 379-390. https://doi.org/10.4116/jaqua.30.379

奧村晃史 (1996) WS-6-2 北海道小清水周辺の屈斜路火砕流堆積物I. 第四紀露頭集, p25.

Riehle, J.R., Miller, T.F., Bailey, R.A. (1995) Cooling, degassing, and compaction of rhyolitic ash flow tuffs: a computational model. Bull. Volcanol. 57, 319–336.

産業技術総合研究所 (2007) 地層処分にかかる地質情報データの整備 平成18年度事業報告書. 233p

産業技術総合研究所 (2018) 平成29年度原子力規制庁委託成果報告書 火山影響評価に係る技術知見の整備 . 99p

佐藤博之 (1968) 東北海道斜里地域における洪積世後期の火山灰と段丘. 地調月報, 59, 47-58. https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/19-02_04.pdf

柴田翔平・長谷川健 (2022) 北海道東部,屈斜路火山40 kaカルデラ形成噴火(Kp I)の推移:—大規模水蒸気プリニー式噴火の発生機構—. 火山, 67, 149-169. https://doi.org/10.18940/kazan.67.2_149

曽根敏雄 (1985) 北海道斜里地方の化石周氷河現象. 日本第四紀学会講演要旨集, 15, 74-75.

隅田まり (1988) 斜里地域におけるテフラ層序. 知床博物館研究報告, 9, 19-31.

隅田まり (1990) テフロクロノロジーに基づく屈斜路火山及び摩周火山の活動史の解明に関する研究. PhD Thesis. 日本大学, 216p.

隅田まり (1993) 屈斜路火山の火山活動史. 火山災害の規模と特性(平成5年),文部省科学研究費重点領域研究「自然科学の予測と社会の防災力」研究成果, 15-26.

町田洋・新井房夫 (1992) 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

町田洋・新井房夫 (2003) 新編 火山灰アトラス.東京大学出版会, 360p.

Matsumoto, A., Hasegawa, T., and Nakagawa, M. (2018) Petrology of the 120 ka Caldera-Forming Eruption of Kutcharo Volcano, Eastern Hokkaido, Japan: Coexistence of Multiple Silicic Magmas and their Relationship with Mafic Magmas, 59, 771-793. https://doi.org/10.1093/petrology/egy043

山元孝広・伊藤順一・中川光弘・長谷川健・岸本博志 (2010) 北海道東部,屈斜路・摩周カルデラ噴出物の放射炭素年代値. 地質調査研究報告, 61, 161-170. https://doi.org/10.9795/bullgsj.61.161