支笏カルデラ支笏火砕流堆積物分布図 解説目次

1:はじめに

2:支笏カルデラと支笏噴火の概要

3:支笏火砕流堆積物

4:支笏第1降下テフラ・支笏火砕流堆積物の復元分布

と噴出量推定

5:謝辞・協力・出典 / 引用文献

6:Abstract

付図

![]() 前を読む

前を読む ![]() 次を読む

次を読む

4:支笏第1降下テフラ・支笏火砕流堆積物の復元分布と噴出量推定

4. 1 降下火砕物の体積の見積もり

支笏第1降下テフラの噴出量は,山縣 (2000) 及び山元 (2016) により求められている.山縣 (2000) は,層厚とその等層厚線に囲まれる面積の関係から降下堆積物の体積を見積もる Hayakawa (1985) 及び Fierstein and Nathenson (1992) の手法を用いて支笏第1降下テフラの体積を算出した.山縣 (2000) は,200,100 及び 50 cmの等層厚線とそれが囲む面積からHayakawa (1985) の手法を用いて体積を算出し,それらの平均値として94 km3を得た.また,400,200,100 及び 50 cmの等層厚線とそれが囲む面積の関係からFierstein and Nathenson (1992) を用いて111 km3 の値を得た.さらに,山縣 (2000) は結晶法 (Walker,1980) を支笏第1降下テフラに適用し,2〜1 mm,1〜0.5 mm及び0.5〜0.25 mmの粒径区分に分けて構成物量比のモード解析をおこない,その平均値から降下堆積物の総量を56.17×1015 gと見積もり,堆積物の密度0.4 /cm3を用いて堆積物の総体積を140 km3と見積もった.この値は22.4 km3DREに相当する.山縣 (2000) 自身も指摘するように,斑晶に極めて乏しい支笏第1降下テフラに結晶法を用いることは,誤差がかなり大きくなることを考慮する必要がある.

山元 (2016) は,移流拡散モデルに基づく降灰シミュレーションコード Tephra2 (Conner et al., 2001; Bonadonna et al., 2005) を用いて,現地調査により得られた支笏第1降下テフラの粒径分布の距離相関と等層厚線分布から,噴出体積を見積もった.シミュレーションに必要な風データは札幌管区気象台の1981−2010年のデータを解析することで得ている.また,地形データには,国土数値情報標高・傾斜度3次メッシュデータ (平成23年度,国土交通省国土政策局国土情報課) を用いている.軽石の密度を勝井・村瀬 (1960) に従って500 kg/m3と設定し,実際の堆積物の層厚や粒度分布をもっともよく再現するように,インプットデータとしての噴煙柱パラメータ (高度と柱内の粒度パラメータ) や総噴出質量を探索することで,みかけ体積200〜240 km3 (1.0×1014〜1.2×1014 kg),DRE換算量40〜48 km3と算出した.

今回新たに作成した等層厚線(![]() 第10図A,

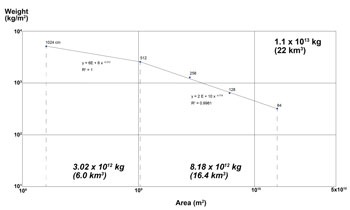

第10図A,![]() 第10図B)を用いて,区分積分法 (宝田ほか,2001) により支笏第1降下テフラの体積を求めた.等層厚線の作成及び求積方法は,入戸火砕流堆積物分布図 (宝田ほか,2022) に従った.陸上で作成した64〜512 cmの等層厚線を使用し,現在の支笏カルデラの地形的カルデラ縁での層厚を1,024 cmと仮定した上で体積を求めた (

第10図B)を用いて,区分積分法 (宝田ほか,2001) により支笏第1降下テフラの体積を求めた.等層厚線の作成及び求積方法は,入戸火砕流堆積物分布図 (宝田ほか,2022) に従った.陸上で作成した64〜512 cmの等層厚線を使用し,現在の支笏カルデラの地形的カルデラ縁での層厚を1,024 cmと仮定した上で体積を求めた (![]() 第11図).支笏第1降下テフラの見かけ密度は,500 kg/m3とした.支笏カルデラ縁から,陸上での層厚分布から閉じた等厚線を作成できた最小厚さの等層厚線である64 cm厚の等層厚線で囲まれる面積までの層厚を積分した結果,この範囲の堆積物の見かけ体積は1.1×1013 kg (約22 km3)となった.堆積物はさらに遠方の太平洋などの海域にも広く分布する(

第11図).支笏第1降下テフラの見かけ密度は,500 kg/m3とした.支笏カルデラ縁から,陸上での層厚分布から閉じた等厚線を作成できた最小厚さの等層厚線である64 cm厚の等層厚線で囲まれる面積までの層厚を積分した結果,この範囲の堆積物の見かけ体積は1.1×1013 kg (約22 km3)となった.堆積物はさらに遠方の太平洋などの海域にも広く分布する(![]() 第10図A,

第10図A,![]() 第10図B)ことから,この値は支笏第1降下テフラの最小体積と考えられる.

第10図B)ことから,この値は支笏第1降下テフラの最小体積と考えられる.

4. 2 火砕流堆積物の体積の見積もり

支笏火砕流堆積物の噴出量は,山縣 (2000) 及び山元 (2016) により求められている.山縣 (2000) は,支笏火砕流堆積物が連続的に分布し,かつその堆積物の保存がよい支笏湖東方で,支笏カルデラ中心を頂点とする頂角45度の扇形の範囲の範囲を1 kmのグリッドに区分して,各グリッド内平均層厚とそれに基づく体積を推定し,それを合計することによりこの扇形の領域の支笏火砕流堆積物の体積28 km3を得た.支笏火砕流が支笏カルデラから全方位に同じように噴出・堆積したと仮定して,この値を8倍した225 km3を支笏火砕流の全体積とした.

山元 (2016) は,火砕流堆積物の流下方向や層厚情報の粗密から分布域を,東〜南方,西方,北方の3つの地域に区分し,地域ごとに層厚分布を推定しそれらを合計することにより体積を推定した.支笏火砕流堆積物が広く分布する東〜南方の解析地域内では,カルデラ中心からの距離と火砕流堆積物の層厚の関係から体積を算出した.カルデラ中心から24 km以内の地域では,露頭及びボーリングデータなどから得られた層厚データの分布に基づき,カルデラ中心からの距離10 km地点で層厚100 m,火口からの距離24 km地点で層厚80 mと仮定し,その間の層厚関係を直線で近似した.また,カルデラ中心から24 km以遠の地域では,露頭における層厚の実測値に基づき距離–層厚関係を指数関数で近似した.設定した近似式をもとに,カルデラ東〜南方地域を1 kmのグリッドに分割し,カルデラ中心とグリッドの中心座標の距離から各グリッドの層厚を設定した.支笏噴火時は低海面期 (現海抜高度-80 m) であったことを考慮し,現在の海域である南方地域にも東方と同様に乾陸上に火砕流堆積物が堆積したものと考え,東方の分布を南方に延長して分布域を仮定した.グリッドごとに求めた層厚から各グリッド内の堆積物体積を求め,それらを合計して地域内の支笏火砕流堆積物の見かけ体積として105.7 km3を得た.カルデラ北方地域 (札幌方向) や西方の層厚情報は乏しいので, この地域では地域地質図幅の記載や地形などから支笏火砕流堆積物の層厚を推定した.等層厚線図で囲まれるエリアごとに,面積と平均層厚を乗じて北方地域の火砕流堆積物のみかけ体積を算出した.その結果,北方地域の体積として32.2 km3,西方地域の体積として11.1 km3,これら3地域の値を合計し,支笏火砕流堆積物全体のみかけ体積として148.7 km3を得た (山元,2016).

さらに,山元 (2016) では,支笏火砕流のみかけ体積から噴出したマグマ量 (DRE体積) を求めた.東方〜南方域に分布する支笏火砕流堆積物の溶結/ 非溶結部の体積比率を,野外での産状に基づきカルデラ近傍から30 kmでは溶結部40 %,非溶結部60%とし,30 kmよりも遠方ではすべて非溶結とした.西方地域に分布する支笏火砕流堆積物の溶結/ 非溶結の比率を,等層厚線50 mより上流では溶結部が50 %,非溶結部が50 %とし,それより下流側では全て非溶結とした.北方地域に分布する支笏火砕流堆積物の溶結/ 非溶結の体積比率を,等層厚線200 mの範囲では溶結部75 %,非溶結部25 %,等層厚線100〜50 mでは溶結部50 %,非溶結部50 %とし,等層厚線50 mより下流側では全て非溶結とした.火砕流堆積物の非溶結部の密度として勝井・村瀬 (1960) の軽石流堆積物の平均比重1,300 kg/m3 を,溶結部の密度として支笏湖畔近傍の溶結部の密度1,400 kg/m3を用いた.算出したみかけ体積,溶結/ 非溶結の体積比及び火砕流堆積物の密度を用い,支笏火砕流堆積物の溶岩換算 (2,500 kg/m3) 体積を79.6 km3 DREと求めた (山元,2016).

以上の結果から,山元(2016)に基づくと,支笏噴火の総噴出物量は見かけ体積でおよそ350〜400 km3,溶岩換算体積で120〜128 km3 DREと推測される.なお,この見積りにはカルデラ内部に堆積した火砕流堆積物は含まれていない.この推定値は,噴火爆発強度指数 (Newhall and Self, 1982) VEI7,噴火マグニチュード (早川,1993; Pyle,2000) m=7.5に相当する.