支笏カルデラ支笏火砕流堆積物分布図 解説目次

1:はじめに

2:支笏カルデラと支笏噴火の概要

3:支笏火砕流堆積物

4:支笏第1降下テフラ・支笏火砕流堆積物の復元分布

と噴出量推定

5:謝辞・協力・出典 / 引用文献

6:Abstract

付図

![]() 前を読む

前を読む ![]() 次を読む

次を読む

3:支笏火砕流堆積物

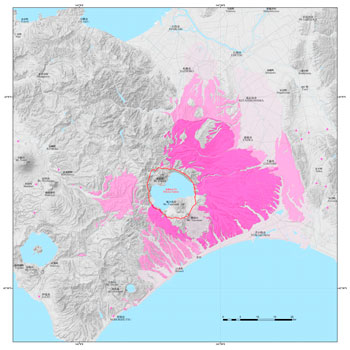

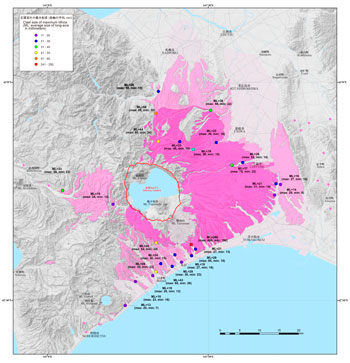

3. 1 分 布

支笏火砕流堆積物の現存分布を![]() 第4図に示す.本図は既存の地質データ(20万分の1日本シームレス地質図V2,2022年3月11日版: 産総研地質調査総合センター,2022及び20万分の1日本火山図Ver.1. 0d: 産総研地質調査総合センター,2021)を基に,文献データ (例えば,中川ほか,2006,2018b,勝井,1958,1959; 勝井・村瀬,1960; 中山ほか,1989; 村瀬ほか,1991; 山口ほか,1964,1965; 山口・小原,1974; 小山内ほか,1974; 高橋ほか,1980) や現地調査の結果を加えて編集した.地質図によっては火砕流堆積物の分布を描画していない薄層部や,降下テフラや薄い段丘堆積物により部分的に被覆されている地域は,データを補完して火砕流堆積物の表層分布域として描画した.火砕流堆積物の上位に厚い堆積物が被覆している地域では,掘削データ等に基づき推測した火砕流堆積物の推定伏在分布域を示している.縁辺部の小規模な分布域は露頭の位置を示す点で示している.

第4図に示す.本図は既存の地質データ(20万分の1日本シームレス地質図V2,2022年3月11日版: 産総研地質調査総合センター,2022及び20万分の1日本火山図Ver.1. 0d: 産総研地質調査総合センター,2021)を基に,文献データ (例えば,中川ほか,2006,2018b,勝井,1958,1959; 勝井・村瀬,1960; 中山ほか,1989; 村瀬ほか,1991; 山口ほか,1964,1965; 山口・小原,1974; 小山内ほか,1974; 高橋ほか,1980) や現地調査の結果を加えて編集した.地質図によっては火砕流堆積物の分布を描画していない薄層部や,降下テフラや薄い段丘堆積物により部分的に被覆されている地域は,データを補完して火砕流堆積物の表層分布域として描画した.火砕流堆積物の上位に厚い堆積物が被覆している地域では,掘削データ等に基づき推測した火砕流堆積物の推定伏在分布域を示している.縁辺部の小規模な分布域は露頭の位置を示す点で示している.

支笏火砕流堆積物は堆積物の岩相や含まれる本質物の岩石学的特徴から,中川ほか (2006) や中川ほか (2018b) により複数のフローユニットに区分されている (![]() 第3図).分布図 (

第3図).分布図 (![]() 第4図) では,中川ほか (2006,2018b) に基づき下部ユニットと上部ユニットの分布をそれぞれ表示している.なお上部ユニットの分布域には,下部ユニットが伏在していると推測される.

第4図) では,中川ほか (2006,2018b) に基づき下部ユニットと上部ユニットの分布をそれぞれ表示している.なお上部ユニットの分布域には,下部ユニットが伏在していると推測される.

支笏火砕流堆積物の分布は,支笏カルデラ周辺の基盤地形に強く影響を受けて非対称な分布を示す.支笏カルデラの西側では標高1,000 mを超える複雑な山地地形に影響され,支笏火砕流堆積物は美笛峠(びふえとうげ)から長流川(おさるがわ)の上流部や尻別川(しりべつがわ)上流部の谷地形に沿って分布している (Goto et al., 2020).また,羊蹄山周辺や伊達(だて)付近にも小規模な露出が認められる (Uesawa et al., 2016; Yamagata, 1991; 山縣・町田,1996; 星住 (宇野) ,1996).支笏カルデラの北方では,札幌市南部〜東部,北広島周辺に分布している.札幌市北東部では,比較的薄い伏在堆積物が報告されている (嵯峨山 ほか,2021).伏在推定分布域は,主にボーリングデータ (山元,2016) を参照の上作成した.伏在する堆積物について,火砕流堆積物かその二次堆積物であるかをボーリング記載のみから区別することが困難である.そのため,![]() 第4図 に記載した支笏火砕流堆積物の伏在推定域の分布限界は大きな不確実性を伴う.

第4図 に記載した支笏火砕流堆積物の伏在推定域の分布限界は大きな不確実性を伴う.

3. 2 堆積原面高度分布

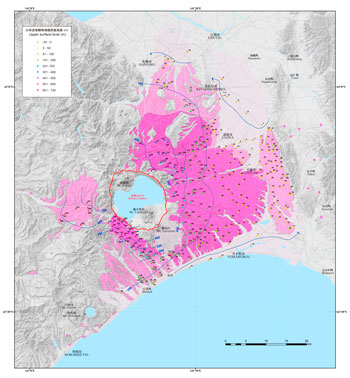

支笏火砕流堆積物の復元堆積原面高度分布を![]() 第5図 に示す.堆積原面高度の読み取りは以下の方法で行った.支笏火砕流堆積物分布域に水平あるいは緩傾斜する平坦面が広がる場合にはそれを火砕流堆積面とみなしその高度を読み取った.平坦面がない地域では,堆積面に近い高度と考えられる尾根や峠などの標高を読みとった.読み取りは国土地理院の地理院地図を用い,堆積面上の標高点の高度(三角点等)を用いた.新しい堆積物に覆われて伏在している地域では,ボーリング資料などに記載された支笏火砕流堆積物の上面高度を用いた.堆積後の侵食などを考慮して堆積原面高度を復元した.

第5図 に示す.堆積原面高度の読み取りは以下の方法で行った.支笏火砕流堆積物分布域に水平あるいは緩傾斜する平坦面が広がる場合にはそれを火砕流堆積面とみなしその高度を読み取った.平坦面がない地域では,堆積面に近い高度と考えられる尾根や峠などの標高を読みとった.読み取りは国土地理院の地理院地図を用い,堆積面上の標高点の高度(三角点等)を用いた.新しい堆積物に覆われて伏在している地域では,ボーリング資料などに記載された支笏火砕流堆積物の上面高度を用いた.堆積後の侵食などを考慮して堆積原面高度を復元した.

支笏カルデラ東方向〜南東方向では,支笏火砕流堆積物の上面は,後カルデラ火山である恵庭・不風死・樽前火山の噴出物に覆われている.そのため,支笏火砕流堆積物の作る平坦面の高度は火砕流堆積物の上面高度よりも数〜10 m程度高く見積もられている可能性がある.

支笏火砕流堆積物の堆積原面高度は支笏カルデラ西縁で最も高く,標高700 mを超える地域にまで断片的な火砕流堆積物の分布がみられる.支笏カルデラ西方では,尻別川の谷に沿って標高約300 m付近まで支笏火砕流堆積物が分布する.支笏カルデラ南西縁には,樽前山の西側の標高600 mを超える地点まで火砕流平坦面が分布する.南西側では白老川(しらおいがわ)に沿って火砕流堆積物が連続的に分布し,カルデラ縁から約20 km離れた白老付近ではその堆積原面高度は標高約50 mまで低下する.支笏カルデラ北縁には支笏火砕流堆積物がほとんど残されていないが,さらに北方の豊平川流域には支笏火砕流堆積物が広く分布していることから,支笏カルデラ北縁をつくる標高450 mをこえる尾根を火砕流が乗り越えたことは間違いない.支笏カルデラ北東〜北方では,支笏火砕流堆積物は石狩川やその支流の千歳川(ちとせがわ)沿いの沖積平野の地下に伏在しており,札幌市街地北東などでは海面下まで追跡できる.支笏カルデラ東縁の標高は,千歳川源頭部で約300 mである.支笏火砕流堆積物は支笏カルデラ東縁からほぼ連続的な緩斜面を形成し,その標高は支笏カルデラ東縁から約25 km東方の新千歳空港東側で標高約20 mまで低下する.さらにその東方では馬追丘陵の西麓にむかって再び上昇する.

3.3 層厚分布

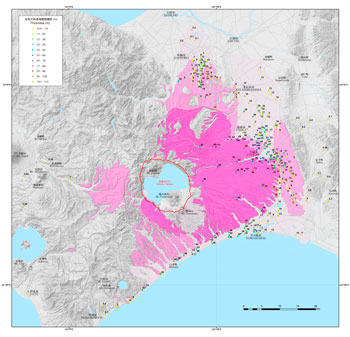

支笏火砕流堆積物の現存層厚分布を![]() 第6図に示す.支笏火砕流堆積物の層厚は,山元 (2016) による地表地質調査報告及びボーリングコア試料データのコンパイル結果に,現地調査による層厚データを加えている.

第6図に示す.支笏火砕流堆積物の層厚は,山元 (2016) による地表地質調査報告及びボーリングコア試料データのコンパイル結果に,現地調査による層厚データを加えている.

支笏火砕流堆積物の層厚は,支笏カルデラ近傍で厚く遠方に離れるにつれて減少する.支笏カルデラ東方では,支笏カルデラ中心から約25 km付近までは,層厚80〜110 mの堆積物が分布する.支笏カルデラ中心から25 km以遠の地域では,支笏火砕流堆積物の層厚は急激に減少し,支笏カルデラ中心から35 km以遠では支笏火砕流堆積物の層厚は5 m以下となる.支笏カルデラ北方では,カルデラ中心から30 km付近までの山岳部では層厚の情報が乏しいが,厚いところでは100 m以上の支笏火砕流堆積物が存在する.さらに北方の札幌市街地付近では支笏火砕流堆積物の層厚は減少し,市街地南方の豊平区羊ヶ丘(ひつじがおか)周辺の厚いところで30 m程度,市街地東方の白石区の地下の厚いところで10〜15 mである.支笏カルデラ西方では支笏火砕流堆積物の分布が断片的であり,かつ侵食が進んでいるため層厚情報は少ないが,カルデラ中心から約12 kmの旧千歳鉱山付近で層厚100 m程度,約25 km離れた尻別川上流部の喜茂別(きもべつ)町双葉(ふたば)付近で20〜30 mとみられる.支笏カルデラ南方では,支笏カルデラ中心から約12 km離れた社台川上流のインクラの滝付近で層厚は120 m程度であり,約22 km離れた白老付近で約40 mである.

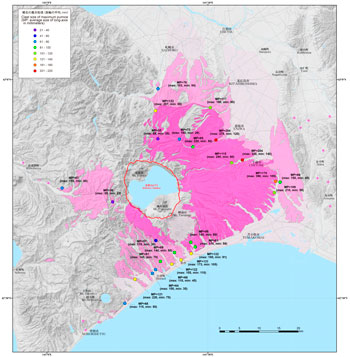

3. 4 軽石と石質岩片の最大粒径

支笏火砕流堆積物中の軽石及び石質岩片の最大粒径を26地点で測定した. 露頭面に露出する最大の軽石及び石質岩片を一露頭あたり約10〜20個抽出し,その長軸の長さ(長径)を測定した.露頭ごとの平均値,最大値,最小値を求めた.![]() 第7図 に各露頭の軽石の長径の平均値の分布を示す.

第7図 に各露頭の軽石の長径の平均値の分布を示す.![]() 第8図 に,各露頭の石質岩片の長径の平均値を示す.平均値に加え,各地点での最大粒径の範囲(最大と最小の長径)を示した.軽石の最大粒径の平均値は,カルデラ東方で88〜204 mm,カルデラ南方で57〜131 mmを示し,分布域周辺部でやや小さくなる傾向が見られる.一方,カルデラ北方では33 mm,カルデラ西方で35 mmの比較的平均粒径が小さい露頭がカルデラ近傍に認められる.

第8図 に,各露頭の石質岩片の長径の平均値を示す.平均値に加え,各地点での最大粒径の範囲(最大と最小の長径)を示した.軽石の最大粒径の平均値は,カルデラ東方で88〜204 mm,カルデラ南方で57〜131 mmを示し,分布域周辺部でやや小さくなる傾向が見られる.一方,カルデラ北方では33 mm,カルデラ西方で35 mmの比較的平均粒径が小さい露頭がカルデラ近傍に認められる.

石質岩片の最大粒径の平均値は,カルデラ北方では,19〜54 mmを示す.カルデラ東方では,14〜36 mm,カルデラ西方では18 mmと30 mm,カルデラ南部では,13〜241 mmを示す.樽前山南麓の覚生(おぽっぷ)川近傍の露頭で241 mmと比較的大きい値を示すが,それ以外の地域では,54 mm以下と比較的小さい傾向がある(覚生川近傍の露頭は,岩片濃集層の比較的大きい岩片を含んでいる).また,カルデラ東方と南方では,周辺部ほど粒径が小さくなる傾向が認められる.一方で,カルデラ北東方で19 mm,カルデラ西方で18 mmの比較的平均粒径が小さい露頭がカルデラ近傍に認められる.

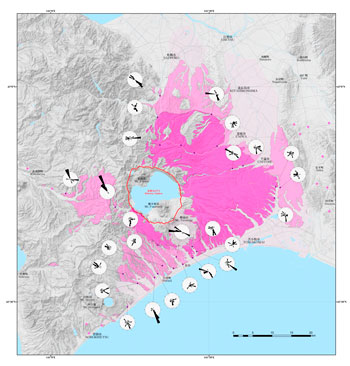

3. 5 軽石長軸配列方向分布

支笏火砕流堆積物中に含まれる軽石の長軸配列方向を26地点で計測した.長軸/ 短軸比がおおよそ2以上の軽石粒子を各露頭で約20個抽出し,その長軸方向(方位及び伏角)を測定した.![]() 第9図 には,それぞれの地点における軽石粒子の長軸方向をシュミットネット上に下半球投影し,かつその方位頻度分布をローズダイヤグラムで表している.

第9図 には,それぞれの地点における軽石粒子の長軸方向をシュミットネット上に下半球投影し,かつその方位頻度分布をローズダイヤグラムで表している.

軽石粒子の長軸配列方向は,支笏カルデラ中心から20〜25 kmの範囲では長軸方向が集中している地点が多いのに対し,それよりも遠方の地域では長軸方向が分散している地点が多い.支笏カルデラの南側(苫小牧〜白老地区)では長軸卓越方向が支笏カルデラ方向に対して平行に近い地点が多いのに対し,支笏カルデラの西側・北側及び北東側では長軸卓越方向は支笏カルデラの方向とは斜交する傾向が見られる.

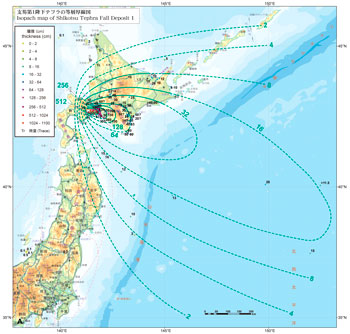

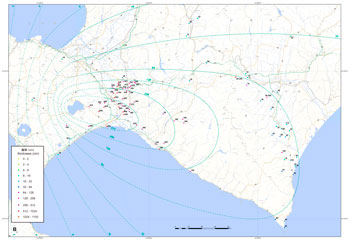

3. 6降下火砕物分布図

支笏噴火により遠方に飛散・堆積した支笏第1降下テフラの層厚分布図を作成した(![]() 第10図A ,

第10図A ,![]() 第10図B).この層厚には,噴火の初期に噴出した支笏第1降下軽石,及び噴煙柱や支笏火砕流から分離した支笏第1降下火山灰の両者が含まれる.支笏第1降下テフラの層厚は,現地調査による測定に加え,既存の文献から陸域及び海域のデータを収集した.層厚データは,勝井 (1958),石狩低地帯研究会 (1965),熊野 (1970),十勝団体研究会 (1971,1972),藤山・田沼 (1972),小坂・野川 (1972),岡田 (1973),北川ほか (1975),岩見沢団体研究グループ (1976),北川ほか (1979),赤松・山田 (1980),柳田 (1981),木村ほか (1983),馬追団体研究会 (1983),岩見沢団体研究グループ (1984),山崎ほか (1986),五十嵐ほか (1990),北海道埋蔵文化財センター (1991),前田・矢野 (1991),柳田 (1994),加藤ほか (1995),阪口・加藤 (1995),星住 (宇野) (1996),小畴 (1996),近藤ほか (1996),町田 (1996a,b,c),町田・山縣 (1996),町田ほか (1996),奥村 (1996a,b,c),隅田 (1996),山縣 (1996a,b,c),岡 (1998),石塚 (1999),中村ほか (1999),中村ほか (2000),青木ほか (2000),岡ほか (2001),町田・新井 (2003),澤柿ほか (2005),越後ほか (2006),産業技術総合研究所 (2006),岡 (2007),北海道埋蔵文化財センター (2008),能條ほか (2008),青池ほか (2010),堂満ほか (2010),仲村ほか (2013),木村ほか (2014),長橋ほか (2018) から収集した.

第10図B).この層厚には,噴火の初期に噴出した支笏第1降下軽石,及び噴煙柱や支笏火砕流から分離した支笏第1降下火山灰の両者が含まれる.支笏第1降下テフラの層厚は,現地調査による測定に加え,既存の文献から陸域及び海域のデータを収集した.層厚データは,勝井 (1958),石狩低地帯研究会 (1965),熊野 (1970),十勝団体研究会 (1971,1972),藤山・田沼 (1972),小坂・野川 (1972),岡田 (1973),北川ほか (1975),岩見沢団体研究グループ (1976),北川ほか (1979),赤松・山田 (1980),柳田 (1981),木村ほか (1983),馬追団体研究会 (1983),岩見沢団体研究グループ (1984),山崎ほか (1986),五十嵐ほか (1990),北海道埋蔵文化財センター (1991),前田・矢野 (1991),柳田 (1994),加藤ほか (1995),阪口・加藤 (1995),星住 (宇野) (1996),小畴 (1996),近藤ほか (1996),町田 (1996a,b,c),町田・山縣 (1996),町田ほか (1996),奥村 (1996a,b,c),隅田 (1996),山縣 (1996a,b,c),岡 (1998),石塚 (1999),中村ほか (1999),中村ほか (2000),青木ほか (2000),岡ほか (2001),町田・新井 (2003),澤柿ほか (2005),越後ほか (2006),産業技術総合研究所 (2006),岡 (2007),北海道埋蔵文化財センター (2008),能條ほか (2008),青池ほか (2010),堂満ほか (2010),仲村ほか (2013),木村ほか (2014),長橋ほか (2018) から収集した.

位置情報と層厚データを元に,等層厚線図を作成した (![]() 第10図A,

第10図A, ![]() 第10図B).等層厚線の作成にあたっては,降下堆積物の層厚が,約4万年前の降下火砕物堆積後侵食等により堆積時の層厚よりも薄くなっている可能性が高いため,保存されている各地域の層厚データの最大値を参考にしながら,補間しながら作成した.また,海域については,すべての等層厚線で十分な層厚データが得られていないため,特に薄い等層厚線については,他の等層厚線の層厚の減衰率等を参考に引いている部分がある.

第10図B).等層厚線の作成にあたっては,降下堆積物の層厚が,約4万年前の降下火砕物堆積後侵食等により堆積時の層厚よりも薄くなっている可能性が高いため,保存されている各地域の層厚データの最大値を参考にしながら,補間しながら作成した.また,海域については,すべての等層厚線で十分な層厚データが得られていないため,特に薄い等層厚線については,他の等層厚線の層厚の減衰率等を参考に引いている部分がある.