支笏カルデラ支笏火砕流堆積物分布図 解説目次

1:はじめに

2:支笏カルデラと支笏噴火の概要

3:支笏火砕流堆積物

4:支笏第1降下テフラ・支笏火砕流堆積物の復元分布

と噴出量推定

5:謝辞・協力・出典 / 引用文献

6:Abstract

付図

![]() 前を読む

前を読む ![]() 次を読む

次を読む

2:支笏カルデラと支笏噴火の概要

2. 1 支笏カルデラの活動史

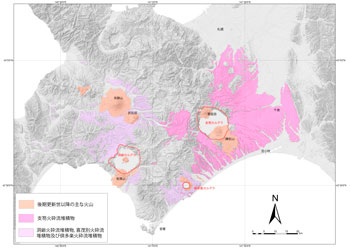

支笏カルデラは,北海道渡島(おしま)半島基部に広がる “支笏—洞爺(とうや)火山地域” (中川ほか,2018a: ![]() 第1図) を構成する支笏火山の大型カルデラである. この火山地域には,支笏火山以外にも洞爺・倶多楽(くったら)のカルデラ火山や羊蹄山(ようていざん)などの成層火山などが分布している (

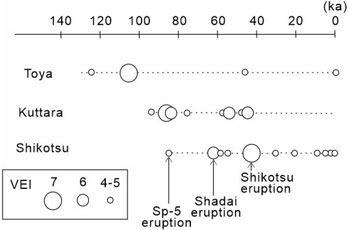

第1図) を構成する支笏火山の大型カルデラである. この火山地域には,支笏火山以外にも洞爺・倶多楽(くったら)のカルデラ火山や羊蹄山(ようていざん)などの成層火山などが分布している (![]() 第1図).本地域では,鮮新世〜更新世中頃にかけて広範囲に安山岩マグマの火成活動が発生した.その後,約13万年前から洞爺火山の活動が開始し,次いで倶多楽火山,支笏火山の活動が続いた (Amma- Miyasakaet al., 2020;

第1図).本地域では,鮮新世〜更新世中頃にかけて広範囲に安山岩マグマの火成活動が発生した.その後,約13万年前から洞爺火山の活動が開始し,次いで倶多楽火山,支笏火山の活動が続いた (Amma- Miyasakaet al., 2020; ![]() 第2図).

第2図).

支笏火山から噴出したと考えられる最も古い噴出物は8万5千年前ごろのテフラ (Sp-5) である (Amma-Miyasakaet al., 2020).その後,約6万年前に社台(しゃだい)降下火砕物とそれに続く社台火砕流を噴出した社台噴火が発生し,Sp-4テフラ(Ssfa及びSsfl)を噴出した.社台噴火の噴出量は溶岩換算 (2,500 kg/m3) 体積で16〜23 km3 DREと推定され (Amma- Miyasakaet al., 2020),安山岩マグマとデイサイトマグマが同時に噴出した (宮坂・中川,2018). 社台噴火後,数千年の間隔を置いてSp-3,Sp-2噴火が発生し (Amma- Miyasakaet al., 2020),デイサイト軽石を噴出した.その後,支笏噴火までの間に支笏火山を給源とする噴出物は確認されていない.

支笏噴火は支笏火山で発生した最大の噴火である.この噴火では主に流紋岩マグマが噴出し,噴火初期のプリニー式噴火による支笏第1降下軽石が噴出し,それに引き続いて支笏火砕流が噴出した (勝井,1959; 山縣,1994).この噴火により現在の支笏カルデラが形成されたと考えられている. 支笏噴火の年代は,許ほか (2001) による噴出物中炭化木の複数の液体シンチレーション法14C年代値,宮入 (2007),Amma-Miyasakaet al. (2020) による複数のAMS法 14C年代値,本噴出物を挟む三陸沖コアの酸素同位体比層序年代 (長橋ほか,2018)などから,暦年較正年代で4万2千〜4万4千年前とされる. また,この年代は道東で確認された本噴出物上下の堆積物の暦年代とも矛盾しない (山元ほか,2010).一方,Uesawa et al.(2016) は羊蹄山麓の本噴出物中の炭化木片から,これらよりも若干古い42,540 yBPのAMS法 14C年代を報告し,暦年代を4万6千年前としている.

支笏噴火後,支笏カルデラ内に後カルデラ火山である風不死(ふっぶし)火山,恵庭(えにわ)火山,樽前(たるまえ)火山が成長した. 風不死火山は支笏カルデラ南東部に成長した火山である. 約25〜26 kaのnEn-b降下軽石を噴出したプリニー式噴火ののち,主に安山岩の溶岩ドームや溶岩流からなる火山体が成長した (中川,1993; 中川ほか,1994; 中川・古川,2010).恵庭火山は支笏カルデラ北西縁に成長した主に安山岩の溶岩ドームや溶岩流からなる火山である.約19〜21 cal kaのEn-a降下軽石を噴出したプリニー式噴火の後,およそ 2千年前ごろまでに現在の火山体を構成する溶岩流や溶岩ドームが噴出した (中川・古川,2010).有史の噴火記録は残されていないが,17世紀に水蒸気噴火が発生したと考えられる (中川ほか,1994).樽前火山は支笏カルデラ南東縁に成長した火山である.約9,000年前のTa-d降下軽石の噴出で活動を開始し,その後複数回のプリニー式噴火を繰り返して成長した.現在の火山体は,安山岩降下火砕物からなる火砕丘と,それを取り巻く火砕流堆積物からなり,山頂部には1909年噴火で噴出した溶岩ドームが存在する (古川・ 中川,2010).

2. 2 支笏噴火の推移

支笏噴火は,マグマ水蒸気噴火による火山灰の放出から開始し,次いで大規模な降下軽石の噴出をへて,休止期を挟む数回の火砕流噴出で終了した (中川ほか,2018b).一連の噴出物のうち降下軽石は支笏降下軽石1あるいは支笏第1降下軽石 (Spfa-1) ,火砕流堆積物は支笏火砕流堆積物 (Spfl),遠方に堆積した細粒火山灰は支笏降下火山灰 (Spfa-1)と呼ばれている (勝井,1959; 町田・新井,1992,2003).支笏第1降下火山灰には支笏降下第1降下軽石の遠方相及び支笏火砕流堆積物の同時異相降下火砕物の両者が含まれるとみられる (町田・新井,1992,2003).ここでは,支笏第1降下軽石及び支笏第1降下火山灰の総称として,支笏第1降下テフラと呼ぶ.一連の噴火による噴出物は,支笏第1テフラ (降下テフラはSpfa-1) (町田・新井,1992),Sp-1 (Amma-Miyasakaet al., 2020)と総称される.本噴火により,現在の支笏カルデラが形成されたと考えられる.

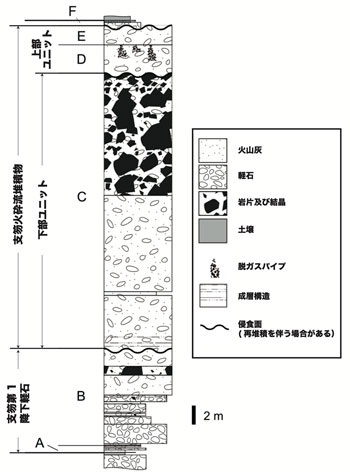

噴出物の層序関係から,支笏噴火の推移は以下のように復元される (![]() 第3図).噴火初期には,小規模なマグマ水蒸気噴火が発生した (Yamagata,1991).噴出物は火砕サージ堆積物 (サブユニットA1),火砕サージ堆積物と降下軽石堆積物の互層 (A2) からなるユニットAを形成した (中川ほか,2018b).その後,活動は大規模なプリニー式噴火に移行し,降下軽石堆積物 (B1),火砕サージ及び火砕流堆積物と降下軽石堆積物の互層 (B2),そして火砕流堆積物 (B3) からなるユニットBを噴出した. ユニットA,ユニットBの支笏第1降下軽石 (Spfa-1) は支笏カルデラから東南東を主軸とする方向に広く分布する.このように,支笏カルデラ近傍における支笏第1降下軽石 (Spfa-1) は,降下軽石堆積物からなるユニットと,降下軽石堆積物と火砕サージ堆積物,火砕流堆積物の互層からなるユニットから構成される.これは,プリニー式噴火による噴煙柱の形成と降下軽石の噴出から,次第に噴煙柱の崩壊による断続的な火砕流の発生に移行したことを示している.

第3図).噴火初期には,小規模なマグマ水蒸気噴火が発生した (Yamagata,1991).噴出物は火砕サージ堆積物 (サブユニットA1),火砕サージ堆積物と降下軽石堆積物の互層 (A2) からなるユニットAを形成した (中川ほか,2018b).その後,活動は大規模なプリニー式噴火に移行し,降下軽石堆積物 (B1),火砕サージ及び火砕流堆積物と降下軽石堆積物の互層 (B2),そして火砕流堆積物 (B3) からなるユニットBを噴出した. ユニットA,ユニットBの支笏第1降下軽石 (Spfa-1) は支笏カルデラから東南東を主軸とする方向に広く分布する.このように,支笏カルデラ近傍における支笏第1降下軽石 (Spfa-1) は,降下軽石堆積物からなるユニットと,降下軽石堆積物と火砕サージ堆積物,火砕流堆積物の互層からなるユニットから構成される.これは,プリニー式噴火による噴煙柱の形成と降下軽石の噴出から,次第に噴煙柱の崩壊による断続的な火砕流の発生に移行したことを示している.

その後,短時間の噴火休止を挟んで (中川ほか,2018b) 大規模な火砕流が噴出した.支笏火砕流堆積物の主要部分に相当するユニットC (中川ほか,2006 の下部ユニット) はこの時に噴出した.ユニットC上部の岩片濃集層 (C2) には多量の岩片が含まれることから,ユニットC上部の噴出時にカルデラの主要部分が陥没・形成されたと考えられる (中川ほか,2018 b).その後,風化した再堆積層で認識できる明瞭な時間間隙を挟んで再び小規模な火砕流が噴出し,ユニットD及びE (中川ほか,2006の上部ユニット) を形成した.さらに,侵食・再堆積物の形成や軽微な風化面を形成する時間間隙を挟んで,ユニットFを構成する降下火砕物と火砕サージを噴出する噴火が発生した.

支笏噴火で噴出したマグマは主に流紋岩マグマで,少量の安山岩–デイサイトマグマが伴われる.噴火初期に噴出したユニットA及びBは無斑晶状流紋岩からなり,続いて噴出した支笏火砕流のうちユニットC上部から上位には無斑晶状流紋岩の噴出物に加えて斑晶に富む安山岩〜デイサイトの噴出物が伴われる.