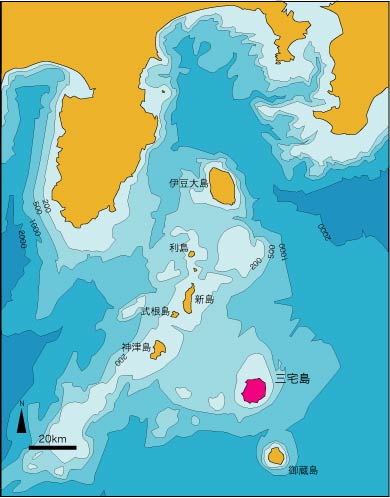

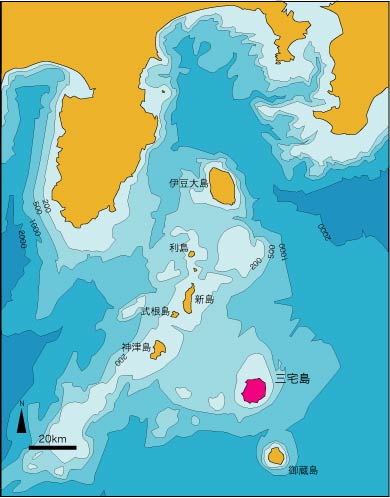

三宅島火山は,伊豆半島から西之島,硫黄島に至る伊豆マリアナ弧の火山フロント上に位置する玄武岩質の活火山である.

三宅島火山は海底部分も含めると南北25km×東西15km,南北にややのびた広がりを持つ.水深約400mの海底からたちあがり,海面上には最高点783m,直径約8km,ほぼ円形の三宅島が現れている.

図1 三宅島周辺の海底地形

図1 三宅島周辺の海底地形

|

三宅島火山は,伊豆半島から西之島,硫黄島に至る伊豆マリアナ弧の火山フロント上に位置する玄武岩質の活火山である. 三宅島火山は海底部分も含めると南北25km×東西15km,南北にややのびた広がりを持つ.水深約400mの海底からたちあがり,海面上には最高点783m,直径約8km,ほぼ円形の三宅島が現れている. |

図1 三宅島周辺の海底地形 図1 三宅島周辺の海底地形 |

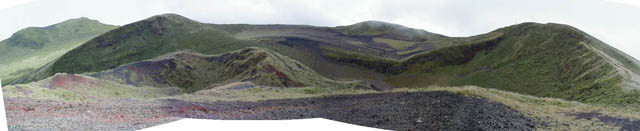

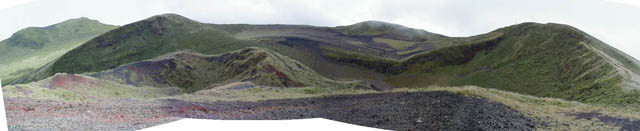

| 西〜北山腹には標高350m付近に桑木平[くわのきたいら]カルデラとよばれる陥没地形の縁が認められる.この外側斜面には,深い谷が刻まれており,地表に現れている火山体のうちでもっとも古い. |

|

| 図2 西側上空から見た三宅島 中腹の桑木平カルデラ縁を境に谷密度,傾斜が異なることがよくわかる |

| 桑木平カルデラの内側には後桑木平カルデラ火山が成長し,その標高700m付近には南北1.8km×東西1.6kmの八丁平[はっちょうだいら]カルデラと呼ばれる陥没があった.つまり2重のカルデラをもつ火山体ができていた.その中に後八丁平カルデラ火山にあたる雄山[おやま]が成長したが,2000年夏に噴火に伴いまたも山頂周辺が落ちこんで,新たなカルデラが形成された. |

|

| 図3 雄山三角点付近から見た山頂部 中央やや左,手前の火口が1940年山頂火口 1999年9月撮影 |

| 三宅島火山では山頂での噴火のほか,山腹に放射状に新たな火口が並ぶ割れ目噴火も頻繁に起こった.その結果,火口上に配列するスコリア丘や,海岸近くのマグマ水蒸気爆発で開いたマール(爆裂火口)を数多く見ることができる.大路[たいろ]池のある古澪[ふるみお],1763年に形成された新澪[しんみお]池(跡) などはこのようなマールの例である.また,谷に沿って流下した流動性に富む溶岩は溶岩扇状地や岬をつくっている.新しい溶岩が流下しなかった西〜北海岸には比高50m以上の海食崖が連続する. |