西岩手カルデラ内の大地獄谷と呼ばれる活発な噴気地域では,水蒸気爆発を繰り返し発生し,変質岩片に富む粘土質火山灰を周辺地域(まれに規模の大きなものでは,東岩手の東部山麓にまで達する)に堆積させている.この様な活動は,少なくとも7千年前以降に始まったと考えられている(土井,1999a).

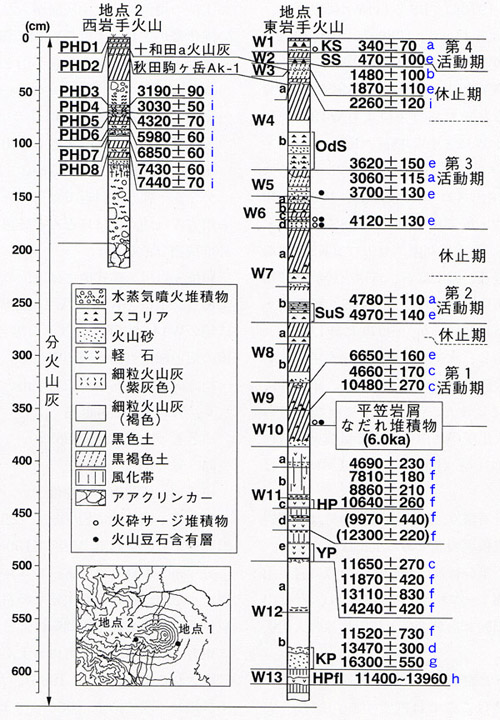

図1.岩手火山おける代表的地点の火山灰柱状図と14C年代 (土井,1999aに加筆)

14C年代の出典 a:浦部(1975),b;井上(1980), c;土井ほか(1983), d;遠藤 (1977), e;土井ほか(1986), f;和知ほか(1997),g;井上(1978),h;Hayakawa(1985)や大池・庄司(1977)など, i;土井(1999)

図2.図1の地点2付近で認められる水蒸気爆発噴出物層

矢印で示した地点が約4千年前の年代を示し,その上部の白色火山灰が図1のPHD5に対応する.

上図で示されるように,西岩手の大地獄谷付近では7千年前〜3千年前までの間に,水蒸気爆発が頻繁に(少なくとも6回)発生していたことが知られている(土井,1999a).

大地獄谷で発生した水蒸気爆発噴出物において,これまでのところもっとも規模が大きいものは,約 3.7kaに噴出した大地獄谷火山灰1(Oj-ph1)で,この火山灰は広域に分布することが確認されている(伊藤,2002b).

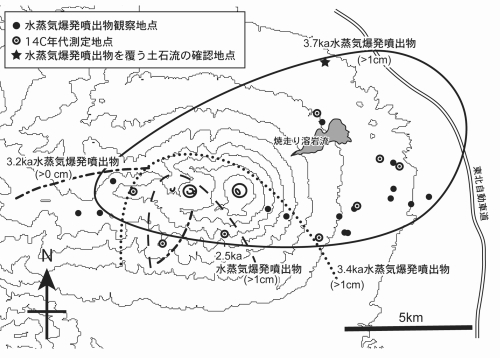

図3.約 4〜2千年前に発生した水蒸気爆発噴出物の分布域(伊藤,2002b)

図中で,3.7ka火山灰とされているものが,大地獄谷火山灰1(Oj-ph1)に相当する.

図4.岩手火山東麓で確認される大地獄谷火山灰1

写真中央下の黄白色の火山灰層.

図5.大地獄谷近傍の登山道に露出する水蒸気爆発噴出物

2層の白色の粘土質火山灰層が認められる。地表面直下に岩片混じりの粘土質火山灰層[1]がとぎれとぎれに認められる.その下には黒ボク土を挟んでその下に存在する粘土質火山灰層[2]がある.

[1]が1919(大正8)年の水蒸気爆発による噴出物と考えられる。[2]は14-15世紀の古記録には残されていない水蒸気爆発噴出物である.また,[2]の下位には黄褐色の軽石層[3](粒径1mm以下)が認められ十和田火山起源の降下軽石層(To-a火山灰,西暦915年噴火)である.

[1]が1919(大正8)年の水蒸気爆発による噴出物と考えられる。[2]は14-15世紀の古記録には残されていない水蒸気爆発噴出物である.また,[2]の下位には黄褐色の軽石層[3](粒径1mm以下)が認められ十和田火山起源の降下軽石層(To-a火山灰,西暦915年噴火)である.